Скелет осетра, рыба в разрезе

Анатомия и строение хрящевых рыб

Вводные замечания. Хрящевые ганоиды (отряд Осетрообразные – Acipenseriformes) сохраняют в своем строении ряд примитивных черт. Внешне это можно видеть на строении: рострума и брызгалец; горизонтально расположенных, по отношению к телу, парных плавников; гетероцеркального хвостового плавника; анального отверстия, которое находится вблизи брюшных плавников.

Из внутренних органов примитивное строение можно наблюдать у: хрящевого осевого черепа; челюстной дуги, представленной небно-квадратным и меккелевым хрящами; артериального конуса в сердце и спирального клапана в кишечнике.

Указанные черты сближают хрящевых ганоидов с пластинчатожаберными (Elasmobranchii).

В то же время они обладают признаками, по которым их относят к костным рыбам.

В скелете хрящекостных рыб имеются окостенения покровные кости черепа, сошник; парасфеноид и вторичные челюсти; жаберная крышка; ключица

Сочетание в скелете хрящевых и костных элементов определило первое название этих рыб – хрящекостные. Наличие остатков ганоидной чешуи и фулькр на верхней лопасти хвоста (свидетельство древности происхождения) определило второе название – хрящевые ганоиды.

Внешнее строение. У осетровых тело торпедообразное.

Как и у всех рыб, оно подразделяется на голову, туловище и хвостовой отдел. Голова имеет форму конуса. Форма рыла (rostrum) может быть конической, туповатой, заостренной, мечевидной, закругленной или лопатовидной. Это является видовым признаком. На нижней стороне рыла впереди рта расположены две пары усиков, или щупалец (cirri). Их форма у различных видов осетровых неодинакова.

У стерляди и шипа они бахромчатые, у севрюги без бахромок, а у калуги – сплющенные с боков, без листовидных придатков. Усики являются видовым признаком.

Рот (stoma) у всех осетровых нижний. У представителей рода Acipenser он в виде небольшой поперечной щели, а у белуг (род Huso) – большой полулунный. Рот окружен мясистыми губами в виде валиков на верхней и нижней челюстях.

Он выдвижной, и, если потянуть за верхнюю челюсть, выдвигается ротовая воронка вместе с челюстным аппаратом. Это имеет приспособительное значение для всасывания пищи со дна.

По бокам головы расположены носовые отверстия, или ноздри (naris), позади них глаз a (oculus).

Жаберная крышка (operculum) закрывает жаберный аппарат по бокам головы. Ее окаймляет жаберная перепонка, которая у осетров приращена к межжаберному промежутку isthmus, а у белуг образует свободную складку.

Брызгальце (spiraculum) в виде маленького булавочного отверстия расположено позади глаз, на верхнем крае жаберной крышки.

Оно отсутствует у лопатоносов и лжелопатоносов.

По телу осетровых проходят пять продольных рядов костных жучек. Один ряд расположен на спине, два с боков и два на брюшной стороне тела. Число жучек и их размеры – важный систематический признак. Так, у стерляди боковых жучек 57-71, у русского осетра 24-50. Между рядами жучек имеются костные пластинки различной формы и величины. У сибирского осетра между спинными и боковыми жучками пластинки мелкие, звездчатые, у русского осетра крупнее; у стерляди – в виде острых конических щитков.

Грудные плавники расположены позади жаберной крышки, почти горизонтально по отношению к туловищу.

Первый луч плавника имеет вид костного шипа, степень развития которого у различных видов неодинакова. Сильно развит он у атлантического и амурского осетров, слабо у сахалинского осетра. Остальные лучи плавников (лепидотрихии) – костные кожного происхождения.

Брюшные плавники несколько сдвинуты назад, к хвостовому отделу, так же как и грудные, состоят из лепидотрихий.

Спинной плавник отнесен назад, к хвостовому и располагается над анальным.

Анальный плавник находится позади анального отверстия.

Хвостовой плавник гетероцеркальный, эпибатный.

Его верхняя лопасть покрыта ганоидной чешуей, а по верхней грани лопасти лежат фулькры.

Анальное (anus) и половое (foramen genitale) отверстия находятся между брюшными плавниками одно за другим.

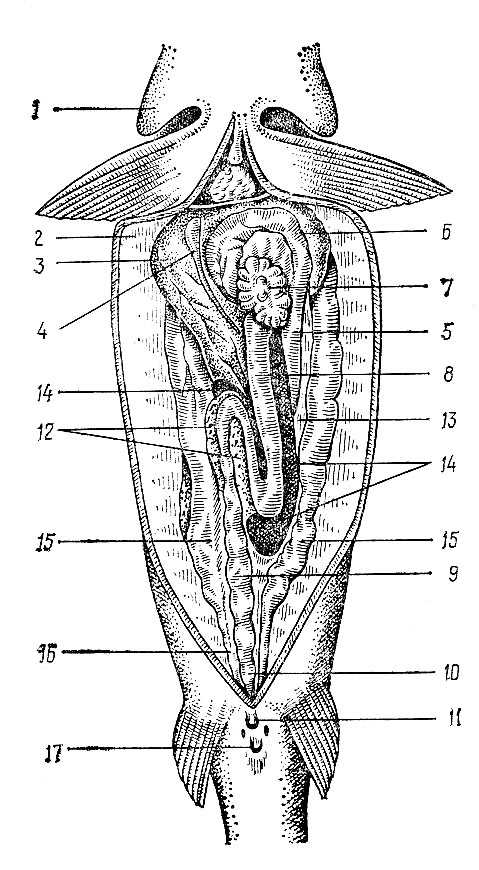

Внутреннее строение. На вскрытой рыбе можно рассмотреть расположение органов в теле в естественном состоянии (рис. 23). Для этого следует положить рыбу в ванночке на бок брюшной стороной к себе и отвести лоскут кожи вверх, прикрепив его булавками к парафину.

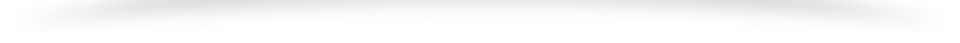

Рисунок 23 – Общая топография внутренних органов стерляди:

Внутренние органы помещаются в околосердечной и брюшной полостях.

Околосердечная полость лежит ближе к голове и отделена от брюшной поперечной перегородкой.

Бывает ли рыба без костей, или что делать ленивым любителям рыбки

В ней находится сердце (cor).

В переднем отделе брюшной полости видна многолопастная печень (hepar), охватывающая желудок (gaster) спереди и с боков так, что видна лишь его задняя часть. От желудка отходит дифференцированный на отделы кишечник. В передней его части расположена пилорическая железа (glandula pyloriса) бобовидной формы, к которой примыкает У-образная крупная селезенка (lien).

На спинной стороне тела над пищеварительным трактом лежит плавательный пузырь.

Его можно видеть, отведя переднюю петлю кишечника. В глубине брюшной полости вдоль позвоночника тянутся продолговатые почки (rеn). Значительную часть полости тела у взрослой рыбы занимают гонады.

Рассмотрев топографию внутренних органов, переходим к более подробному знакомству с отдельными органами. Пользуясь пинцетом и препаровальной иглой, последовательно рассматриваем внутреннее строение осетровых.

Пищеварительная система. Выдвижной беззубый (зубы есть только у личинок) рот осетровых ведет в ротоглоточную полость (cavum oropharyngeus), состоящую из передней – ротовой и задней – жаберной полостей.

За ней следует пищевод (oesophagus) (рис. 24), начало которого можно увидеть, отвернув желудок и печень. Пищевод переходит в желудок (gaster), состоящий из двух отделов: переднего – кардиального (gaster cardium) и заднего – пилорического (gaster pylorus). Пилорический отдел ведет в среднюю кишку. На границе пилорического отдела и начала средней кишки расположена

Полагают, что она представляет собой многочисленные пилорические придатки, связанные соединительной тканью и кровеносными сосудами в один орган, открывающийся в кишечник широким отверстием.

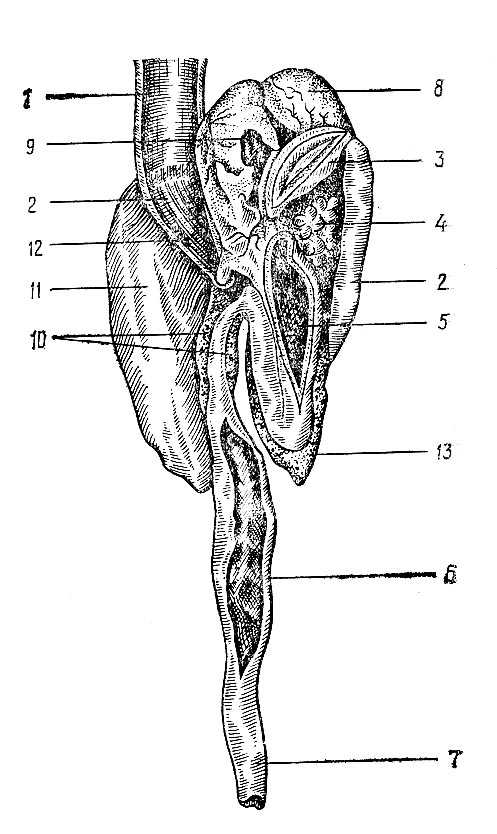

Рисунок 24 – Общий вид органов пищеварения стерляди:

1 – пищевод; 2 – кардиальный отдел желудка; 3 – пилорический отдел желудка; 4 – пилорическая железа; 5 – двенадцатиперстная кишка; 6 – спиральная кишка со спиральным клапаном;

Передний отдел средней кишки – двенадцатиперстная кишка (duodenum).

В заднем отделе средней кишки – спиральной кишке (colon) расположен спиральный клапан с 7-8 витками. Он образован закругленной складкой слизистой оболочки кишечной трубки. Далее находится прямая кишка (rectum), или короткий отдел, заканчивающийся анальным отверстием (anus).

Из пищеварительных желез в передней части брюшной полости находится многодольчатая печень (hepar).

В ее передней доле расположен желчный пузырь (vesica fellea), который желчным протоком открывается в двенадцатиперстную кишку у основания пилорической железы.

Поджелудочная железа (pancreas) не всегда дифференцирована oт лопастей печени, поэтому ее нередко называют hepatopancreas.

У крупных осетровых поджелудочная железа может быть обособленной и располагаться в виде двух продольных лопастей в месте перехода пилорического отдела желудка в двенадцатиперстную кишку.

Органы дыхания. Органами дыхания хрящевых ганоидов, как и других рыб, являются жабры эктодермального происхождения.

Снаружи жаберная полость прикрыта жаберной крышкой. Под жаберной крышкой лежат жабры. Каждая жабра состоит из

В отличие от пластиножаберных, у которых жаберные перегородки доходят до краев жаберных отверстий, у хрящевых ганоидов они редуцированы и не достигают края жаберных лепестков.

От внутренней стороны жаберных дуг отходят жаберные тычинки, расположенные, как и лепестки, в два ряда. На внутренней поверхности жаберной крышки можно увидеть оперкулярную жабру (branchia opercularis) – полужабру подъязычной дуги.

Сердечно-сосудистая система. На вскрытом представителе осетровых можно рассмотреть

Передний отдел – артериальный конус (conus arteriosus) (рис. 25), от которого вперед отходит брюшная аорта (aorta ventralis). Второй отдел сердца – толстостенный желудочек (ventriculus), наружная поверхность которого, как и поверхность артериального конуса, покрыта пузыревидными расширениями. Это лимфоидная железа, типичная для осетровых. Под желудочком находится предсердие (atrium), сообщающееся с самым задним отделом сердца – венозным синусом (sinus venosus), имеющим вид тонкостенного мешка.

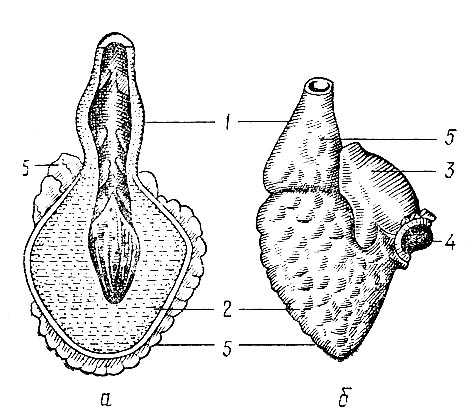

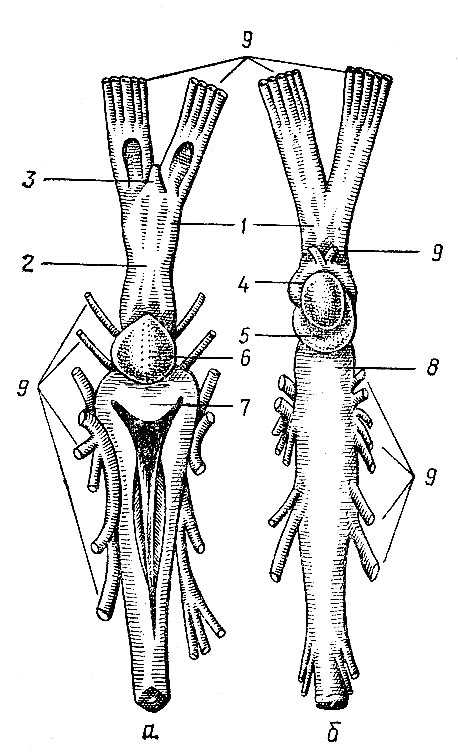

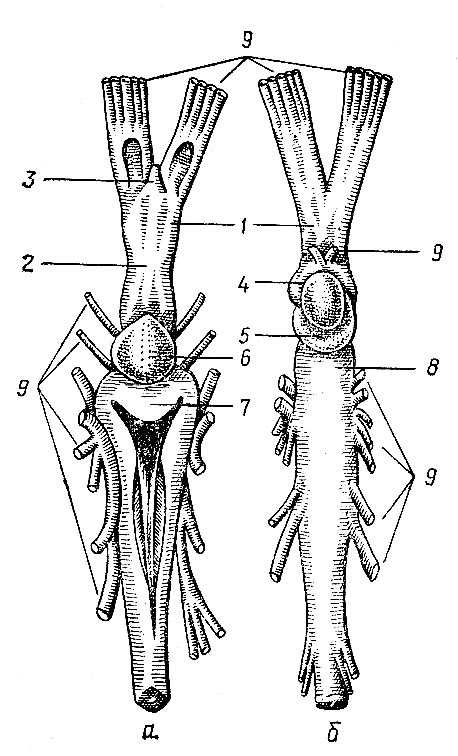

Рисунок 25 – Сердце осетра:

а – в разрезе; б – вид сбоку; 1 – артериальный конус; 2 – желудочек; 3 – предсердие; 4 – венозный синус; 5 – лимфоидная железа.

Кроветворным органом, видимым на вскрытой рыбе, является селезенка (lien)—большой орган, огибающий справа и слева петлю двенадцатиперстной кишки и подстилающий ее, что можно увидеть, приподняв кишку.

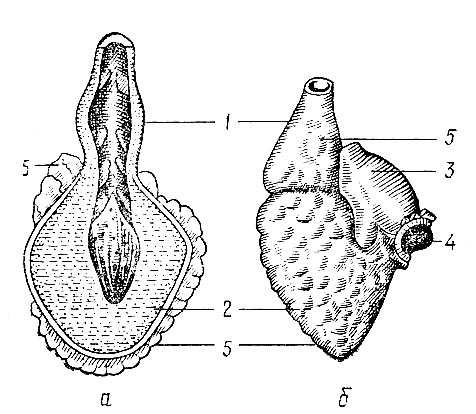

Мочеполовая система. Мочеполовая система осетровых сохраняет черты строения хрящевых рыб и несет новые – костистых.

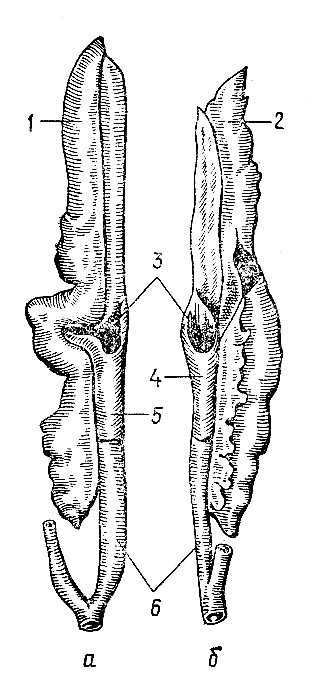

Как и у хрящевых, у них имеются яйцеводы с воронками, открывающимися в полость тела (рис. 26). С костистыми их сближает наружное оплодотворение, высокая плодовитость и отсутствие клоаки.

Рисунок 26 – Половые органы самца (а ) и самки (б ) стерляди:

1 – семенники; 2 – яичник; 3 – воронка яйцевода; 4 – яйцевод; 5 – семяпровод; 6 – мочеполовой канал.

Почки (ren) в виде парных плоских удлиненных тел лежат по бокам позвоночника, сливаясь позади плавательного пузыря.

Они пронизаны кровеносными сосудами, образующими воротную систему почек.

Мочеточниками (ureter) и семяпроводами (vas deferens) служат первичные почечные протоки. Начинаясь у переднего края почки отдельными канальцами, они образуют общий проток. К нему на уровне заднего конца плавательного пузыря присоединяется воронка яйцевода, образованная у осетровых рыб мезонефрическим каналом.

Через эту воронку и выводной канал целомная жидкость выводится наружу.

Яичники (ovarium) – парные гонады самки – расположены по бокам полости тела и прикреплены к ее дорзальной стенке брыжейками. Выводными протоками яичников служат яйцеводы (oviductus), лежащие на наружной стороне гонад в виде широких трубок. В полость тела они открываются широкими воронками на уровне нижней половины гонады. Наружу яйцеводы открываются общим отверстием позади ануса.

Семенники (testis) -парные половые железы самцов – также находятся по бокам полости тела.

В отличие от зернистой структуры яичника семенники имеют дольчатую структуру. От семенников отходят семявыносящие канальц a (vas efferens), впадающие в верхнюю часть почки.

Нервная система и органы чувств. На готовом препарате мозга осетровой рыбы и по таблицам рассматривается общая топография нервной системы в черепной области.

Головной мозг хрящевых ганоидов состоит из пяти отделов (рис. 27).

Рисунок 27 – Головной мозг стерляди:

а – вид сверху; б – вид снизу; 1 – передний мозг; 2 – промежуточный мозг; 3 – эпифиз; 4 – воронка промежуточного мозга; 5 – гипофиз; 6 – средний мозг; 7 – мозжечек; 8 – продолговатый мозг; 9 – нервы.

Передний мозг (telencephalon) небольшой, не разделен на полушария.

Спереди от него отходят парные обонятельные доли, задний верхний отдел прикрыт крышей промежуточного мозга (diencephalon). От промежуточного мозга вперед на ножке отходит пинеальный орган, или эпифиз (epiphysis). На дне мозговой воронки нижнего отдела промежуточного мозга находится нижняя мозговая железа, или гипофиз (hypophysis). За промежуточным мозгом расположен слабо дифференцированный средний мозг (mesencephalon) со зрительными долями, к которым сзади примыкает мозжечок (cerebellum), представляющий собой утолщенную переднюю стенку продолговатого мозга и его ромбовидной ямки.

Последний отдел головного мозга – продолговатый мозг (myelencephalon) переходит в спинной. Крыша продолговатого мозга прикрыта сверху лимфоидным органом грушевидной формы.

У разных видов осетровых отделы головного мозга развиты по-разному, что связано с их образом жизни и деятельностью отдельных органов чувств. Для мозга стерляди характерно сильное развитие обонятельных мешков и обонятельных нервов. Соответственно значительно развит и передний мозг, где сосредоточены обонятельные центры.

Хорошо развит средний мозг и мозжечок. У севрюги хорошо развит передний и промежуточный мозг, а зрительные доли в среднем мозге по сравнению со стерлядью развиты слабее.

Основными органами чувств, позволяющими осетровым ориентироваться в окружающей среде, являются органы системы боковой линии и органы обоняния, а органы зрения развиты слабо. Органы системы боковой линии представлены каналами и ямками, или фолликулами.

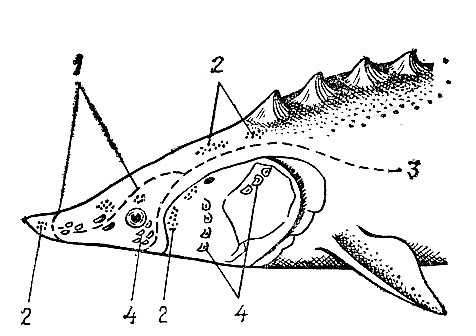

Боковой канал (canalis lateralis) проходит в боковых рядах жучек вдоль всего тела. На поверхность он открывается отверстиями в промежутках между жучками. На голове кожные органы чувств очень сложны и представлены чувствующими каналами, бугорками и ямками (рис.

28).

Рисунок 28 – Схема расположения кожных органов чувств боковой линии на голове стерляди и др.:

1 – чувствующие каналы с погруженными в них невромастами; 2 – чувствующие бугорки; 3 – боковая линия тела; 4 – чувствующие ямки.

Орган обоняния осетровых в виде парных носовых отверстий расположен впереди глаз.

Обонятельные мешки хорошо развиты. Снаружи обонятельный мешок прикрыт кожистой пленкой с двумя отверстиями – ноздрями.

Органы зрения – глаза имеют типичное для рыб строение.

Органами осязания служат усики, на которых расположены вкусовые почки.

Описание

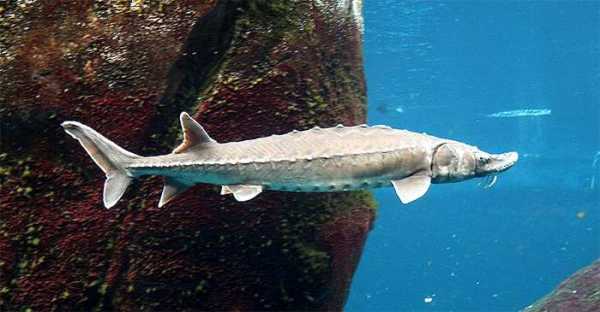

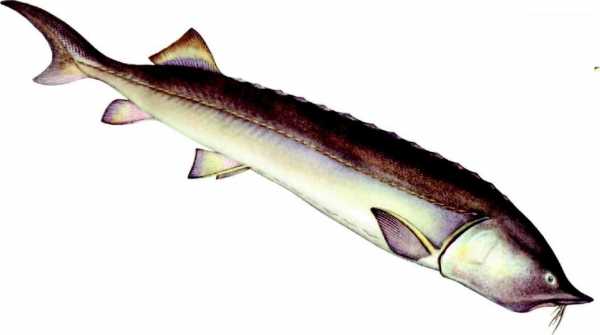

Осётр – крупная промысловая рыба семейства осетровых (Acipenseridae).

Высоко ценится мясом и икрой. Семейство включает также стерлядь, белугу, севрюгу, шипа.

Осётр насчитывает 19 видов. Многие занесены в Красную книгу. Большая часть осетров— проходные.

Всё об осетрах

Хотя встречаются пресноводные и полупроходные.

В мае 2014 года в р. Амур был пойман осётр весом 617 кг. В прошлом, взрослая особь могла вырасти до 5 м и до 800 кг веса.

На сегодняшний день, средний промысловый вес в зависимости от вида, и составляет в среднем от 20 до 70 кг.

Тело веретеноподобное, вытянутое, покрыто продольными рядами костных щитков-жучек – один вдоль спины (5-19 образований), два по бокам (по 25-50), два на брюхе (по 10-14). Жучки звездчатые, покрыты кольцевидными полосами, не сращены между собой.

По телу рассеяны костные бугорки и пластинки. Передний луч грудного плавника жесткий, утолщенный, с острым концом. Спинной плавник смещен к хвосту. Голова небольшая. Рыльце вытянутое, конусовидной или лопатовидной формы с 4 усиками.

Из-за способа питания рот осетров расположен внизу головы, заостреный, беззубый, выдвижной.

Нижняя губа прервана. Жаберное отверстие трансформировано в брызгальце. Скелет хрящевой, позвонков не имеет.

Цвет преимущественно серый, градиентно светлеющий к брюху. Спина может отливать зеленым или желтым цветами, бока с коричневым оттенком, брюшко – с голубовато-серым или серо-желтым. Плавники темные, чаще серые. Лучи хвостового плавника крепятся к концу туловища, огибая его. Долгоживущие рыбы. Продолжительность жизни осетра в среднем составляет от 40 до 60 лет, но могут жить и до 100-120 лет при благоприятных условиях.

Места обитания

Ареал обитания осетров довольно широкий, включает Евразию и Северную Америку.

На территории России это Черное, Азовское, Каспийское моря и впадающие в них реки – Дон, Днепр, Кубань, Урал.

Встречается и в реках Сибири, озерах Байкал и Зайсан. Из-за большого спроса на ценную рыбу, популяция быстро сокращается, уменьшается область распространения. Немалую роль в этом играют плотины ГЭС, перекрывающие путь к местам нереста.

Поведение и питание

В зависимости от времени нерестовой миграции, выделяют озимую и яровую формы осетра.

Озимые входят в реки глубокой осенью, зимуют и мечут икру на следующий год. Яровые – весной, нерестятся в июне-июле.

В поисках благоприятных для кладки условий могут преодолевать по несколько сот километров. Устойчивы к изменениям окружающей среды. Ведут донный образ жизни. Рацион – мелкая рыба, беспозвоночные, ракообразные, моллюски, личинки. Проходные формы в реках питаются скудно, основной вес нагуливая в море.

Нерест

Осетры созревают медленно.

Самцы – к 10-14 годам, самки – к 16-20. Быстрее созревают рыбы, идущие на нерест в Дон и Днепр, медленнее – в Волгу. Нерест осетра происходит не ежегодно. Для нереста входят в реки, выбирают достаточно сильное течение, не переносят стоячей воды с малым содержанием кислорода.

В соленой воде к икрометанию не способны.

Места выбирают с каменистым дном. Иногда заходят в затопленные реками долины. Икрометание длится 3-4 дня. Половозрелая самка может носить до 1 млн икринок. Икра клейкая, крепится к гальке и плитняку. Мальки выклевываются примерно через 2-3 дня.

Первое время – иногда до 2-х лет не покидают места своего рождения. Держатся стайками. Первые недели жизни, пищей мальков обеспечивает желточный мешок.

После его рассасывания переходят на личинки и микроскопических ракообразных. Достигнув размера 30-40 см скатываются в море, где и живут до достижения половой зрелости.

Болезни и паразиты

Осётр наиболее восприимчив к грибковым инфекциям жабр и кожи. Заражение может быть спровоцировано повреждениями кожного покрова. Грибок иногда поражает икру во время ее вызревания в икроложе.

Встречаются и паразитарные заболевания.

Различные простейшие организмы поражают дыхательные пути взрослых рыб и могут привести к смерти мальков и молоди.

Высокую смертность среди молодого поголовья вызывают также различные бактерии.

Бактериальные заболевания опасны скоростью и масштабами распространения.

Взрослая особь с пораженными кожей и жабрами, попав в места искусственного разведения, способна в течение короткого времени заразить всех соплеменников.

Риск заражения повышается при температуре воды свыше 20 °C. Годовалые особи часто подвержены иридовирусу, что также приводит к большой смертности поголовья.

Опасность вирусного заражения состоит в сложности обнаружения заболевания – необходимо глубокое исследование тканей. Для человека употребление зараженной осетрины чревато пищевым отравлением и кишечными расстройствами.

Способы ловли

Ловят осетра исключительно мощными спиннинговыми и фидерными удилищами, применяя в качестве наживки пучки червей, моллюски и рыбу.

Очень популярны браконьерские способы ловли (самолов).

Но стоит учитывать, что осетр занесен в Красную книгу и вылов осетра запрещен.

Штраф за 1 голову может составлять от 7 до 20 тыс руб, в зависимости от региона.

Исключения составляют платные, зарыбленные водоемы.

В промысловом отношении осетр высоко ценится за вкус мяса, богатство икрой.

В пищу пригодны практически все части рыбы, из воздушного пузыря делают клей. Самой богатой на осетра страной в мире является Россия.

Несмотря на то, что потребительское отношение к этому виду рыбы поставило ее на грань вымирания, осетровый промысел все еще огромен. Основными местами отлова являются Черное, Азовское, Каспийское моря и их бассейны на территории России.

В завершении, рекомендую к просмотру видео: ловля осетра на спиннинг.

ekoshka.ru

Анатомия и строение хрящевых рыб

Вводные замечания. Хрящевые ганоиды (отряд Осетрообразные – Acipenseriformes) сохраняют в своем строении ряд примитивных черт. Внешне это можно видеть на строении: рострума и брызгалец; горизонтально расположенных, по отношению к телу, парных плавников; гетероцеркального хвостового плавника; анального отверстия, которое находится вблизи брюшных плавников. Из внутренних органов примитивное строение можно наблюдать у: хрящевого осевого черепа; челюстной дуги, представленной небно-квадратным и меккелевым хрящами; артериального конуса в сердце и спирального клапана в кишечнике. Указанные черты сближают хрящевых ганоидов с пластинчатожаберными (Elasmobranchii).

В то же время они обладают признаками, по которым их относят к костным рыбам. В скелете хрящекостных рыб имеются окостенения покровные кости черепа, сошник; парасфеноид и вторичные челюсти; жаберная крышка; ключица

Сочетание в скелете хрящевых и костных элементов определило первое название этих рыб – хрящекостные. Наличие остатков ганоидной чешуи и фулькр на верхней лопасти хвоста (свидетельство древности происхождения) определило второе название – хрящевые ганоиды.

Внешнее строение. У осетровых тело торпедообразное. Как и у всех рыб, оно подразделяется на голову, туловище и хвостовой отдел. Голова имеет форму конуса. Форма рыла (rostrum) может быть конической, туповатой, заостренной, мечевидной, закругленной или лопатовидной. Это является видовым признаком. На нижней стороне рыла впереди рта расположены две пары усиков, или щупалец (cirri). Их форма у различных видов осетровых неодинакова. У стерляди и шипа они бахромчатые, у севрюги без бахромок, а у калуги – сплющенные с боков, без листовидных придатков. Усики являются видовым признаком.

Рот (stoma) у всех осетровых нижний. У представителей рода Acipenser он в виде небольшой поперечной щели, а у белуг (род Huso) – большой полулунный. Рот окружен мясистыми губами в виде валиков на верхней и нижней челюстях. Он выдвижной, и, если потянуть за верхнюю челюсть, выдвигается ротовая воронка вместе с челюстным аппаратом. Это имеет приспособительное значение для всасывания пищи со дна. По бокам головы расположены носовые отверстия, или ноздри (naris), позади них глаз a (oculus).

Жаберная крышка (operculum) закрывает жаберный аппарат по бокам головы. Ее окаймляет жаберная перепонка, которая у осетров приращена к межжаберному промежутку isthmus, а у белуг образует свободную складку.

Брызгальце (spiraculum) в виде маленького булавочного отверстия расположено позади глаз, на верхнем крае жаберной крышки. Оно отсутствует у лопатоносов и лжелопатоносов.

По телу осетровых проходят пять продольных рядов костных жучек. Один ряд расположен на спине, два с боков и два на брюшной стороне тела. Число жучек и их размеры – важный систематический признак. Так, у стерляди боковых жучек 57-71, у русского осетра 24-50. Между рядами жучек имеются костные пластинки различной формы и величины. У сибирского осетра между спинными и боковыми жучками пластинки мелкие, звездчатые, у русского осетра крупнее; у стерляди – в виде острых конических щитков.

Грудные плавники расположены позади жаберной крышки, почти горизонтально по отношению к туловищу. Первый луч плавника имеет вид костного шипа, степень развития которого у различных видов неодинакова. Сильно развит он у атлантического и амурского осетров, слабо у сахалинского осетра. Остальные лучи плавников (лепидотрихии) – костные кожного происхождения.

Брюшные плавники несколько сдвинуты назад, к хвостовому отделу, так же как и грудные, состоят из лепидотрихий.

Спинной плавник отнесен назад, к хвостовому и располагается над анальным.

Анальный плавник находится позади анального отверстия.

Хвостовой плавник гетероцеркальный, эпибатный. Его верхняя лопасть покрыта ганоидной чешуей, а по верхней грани лопасти лежат фулькры.

Анальное (anus) и половое (foramen genitale) отверстия находятся между брюшными плавниками одно за другим.

Внутреннее строение. На вскрытой рыбе можно рассмотреть расположение органов в теле в естественном состоянии (рис. 23). Для этого следует положить рыбу в ванночке на бок брюшной стороной к себе и отвести лоскут кожи вверх, прикрепив его булавками к парафину.

Рисунок 23 – Общая топография внутренних органов стерляди:

1 – сердце; 2 – брюшная полость; 3 – печень; 4 – желчный пузырь; 5 – кардиальный отдел желудка; 6 – пилорический отдел желудка; 7 – пилорическая железа; 8 – двенадцатиперстная кишка; 9 – спиральный клапан; 10 – прямая кишка; 11 – анальное отверстие; 12 – поджелудочная железа; 13 – плавательный пузырь; 14 – селезенка; 15 – семенники; 1 6 – половой проток; 17 – половое отверстие.

Внутренние органы помещаются в околосердечной и брюшной полостях. Околосердечная полость лежит ближе к голове и отделена от брюшной поперечной перегородкой. В ней находится сердце (cor).

В переднем отделе брюшной полости видна многолопастная печень (hepar), охватывающая желудок (gaster) спереди и с боков так, что видна лишь его задняя часть. От желудка отходит дифференцированный на отделы кишечник. В передней его части расположена пилорическая железа (glandula pyloriса) бобовидной формы, к которой примыкает У-образная крупная селезенка (lien).

На спинной стороне тела над пищеварительным трактом лежит плавательный пузырь. Его можно видеть, отведя переднюю петлю кишечника. В глубине брюшной полости вдоль позвоночника тянутся продолговатые почки (rеn). Значительную часть полости тела у взрослой рыбы занимают гонады.

Рассмотрев топографию внутренних органов, переходим к более подробному знакомству с отдельными органами. Пользуясь пинцетом и препаровальной иглой, последовательно рассматриваем внутреннее строение осетровых.

Пищеварительная система. Выдвижной беззубый (зубы есть только у личинок) рот осетровых ведет в ротоглоточную полость (cavum oropharyngeus), состоящую из передней – ротовой и задней – жаберной полостей. За ней следует пищевод (oesophagus) (рис. 24), начало которого можно увидеть, отвернув желудок и печень. Пищевод переходит в желудок (gaster), состоящий из двух отделов: переднего – кардиального (gaster cardium) и заднего – пилорического (gaster pylorus). Пилорический отдел ведет в среднюю кишку. На границе пилорического отдела и начала средней кишки расположена пилорическая железа (glandula pylorica). Полагают, что она представляет собой многочисленные пилорические придатки, связанные соединительной тканью и кровеносными сосудами в один орган, открывающийся в кишечник широким отверстием.

Рисунок 24 – Общий вид органов пищеварения стерляди:

1 – пищевод; 2 – кардиальный отдел желудка; 3 – пилорический отдел желудка; 4 – пилорическая железа; 5 – двенадцатиперстная кишка; 6 – спиральная кишка со спиральным клапаном; 7 – прямая кишка; 8 – печень; 9 – желчный пузырь; 10 – поджелудочная железа; 11 – плавательный пузырь; 12 – отверстие плавательного пузыря; 13 – селезенка.

Передний отдел средней кишки – двенадцатиперстная кишка (duodenum). В заднем отделе средней кишки – спиральной кишке (colon) расположен спиральный клапан с 7-8 витками. Он образован закругленной складкой слизистой оболочки кишечной трубки. Далее находится прямая кишка (rectum), или короткий отдел, заканчивающийся анальным отверстием (anus).

Из пищеварительных желез в передней части брюшной полости находится многодольчатая печень (hepar). В ее передней доле расположен желчный пузырь (vesica fellea), который желчным протоком открывается в двенадцатиперстную кишку у основания пилорической железы.

Поджелудочная железа (pancreas) не всегда дифференцирована oт лопастей печени, поэтому ее нередко называют hepatopancreas. У крупных осетровых поджелудочная железа может быть обособленной и располагаться в виде двух продольных лопастей в месте перехода пилорического отдела желудка в двенадцатиперстную кишку.

Органы дыхания. Органами дыхания хрящевых ганоидов, как и других рыб, являются жабры эктодермального происхождения. Снаружи жаберная полость прикрыта жаберной крышкой. Под жаберной крышкой лежат жабры. Каждая жабра состоит из жаберной дуги (arcus branchialis), по наружному краю которой расположены в два ряда жаберные лепестки (fulum branchialis), отделенные друг от друга жаберными перегородками. В отличие от пластиножаберных, у которых жаберные перегородки доходят до краев жаберных отверстий, у хрящевых ганоидов они редуцированы и не достигают края жаберных лепестков.

От внутренней стороны жаберных дуг отходят жаберные тычинки, расположенные, как и лепестки, в два ряда. На внутренней поверхности жаберной крышки можно увидеть оперкулярную жабру (branchia opercularis) – полужабру подъязычной дуги.

Сердечно-сосудистая система. На вскрытом представителе осетровых можно рассмотреть сердце (соr), которое находится в околосердечной полости, заключено в околосердечную сумку и состоит из четырех отделов. Передний отдел – артериальный конус (conus arteriosus) (рис. 25), от которого вперед отходит брюшная аорта (aorta ventralis). Второй отдел сердца – толстостенный желудочек (ventriculus), наружная поверхность которого, как и поверхность артериального конуса, покрыта пузыревидными расширениями. Это лимфоидная железа, типичная для осетровых. Под желудочком находится предсердие (atrium), сообщающееся с самым задним отделом сердца – венозным синусом (sinus venosus), имеющим вид тонкостенного мешка.

Рисунок 25 – Сердце осетра:

а – в разрезе; б – вид сбоку; 1 – артериальный конус; 2 – желудочек; 3 – предсердие; 4 – венозный синус; 5 – лимфоидная железа.

Кроветворным органом, видимым на вскрытой рыбе, является селезенка (lien)—большой орган, огибающий справа и слева петлю двенадцатиперстной кишки и подстилающий ее, что можно увидеть, приподняв кишку.

Мочеполовая система. Мочеполовая система осетровых сохраняет черты строения хрящевых рыб и несет новые – костистых. Как и у хрящевых, у них имеются яйцеводы с воронками, открывающимися в полость тела (рис. 26). С костистыми их сближает наружное оплодотворение, высокая плодовитость и отсутствие клоаки.

Рисунок 26 – Половые органы самца (а ) и самки (б ) стерляди:

1 – семенники; 2 – яичник; 3 – воронка яйцевода; 4 – яйцевод; 5 – семяпровод; 6 – мочеполовой канал.

Почки (ren) в виде парных плоских удлиненных тел лежат по бокам позвоночника, сливаясь позади плавательного пузыря. Они пронизаны кровеносными сосудами, образующими воротную систему почек.

Мочеточниками (ureter) и семяпроводами (vas deferens) служат первичные почечные протоки. Начинаясь у переднего края почки отдельными канальцами, они образуют общий проток. К нему на уровне заднего конца плавательного пузыря присоединяется воронка яйцевода, образованная у осетровых рыб мезонефрическим каналом. Через эту воронку и выводной канал целомная жидкость выводится наружу.

Яичники (ovarium) – парные гонады самки – расположены по бокам полости тела и прикреплены к ее дорзальной стенке брыжейками. Выводными протоками яичников служат яйцеводы (oviductus), лежащие на наружной стороне гонад в виде широких трубок. В полость тела они открываются широкими воронками на уровне нижней половины гонады. Наружу яйцеводы открываются общим отверстием позади ануса.

Семенники (testis) -парные половые железы самцов – также находятся по бокам полости тела. В отличие от зернистой структуры яичника семенники имеют дольчатую структуру. От семенников отходят семявыносящие канальц a (vas efferens), впадающие в верхнюю часть почки.

Нервная система и органы чувств. На готовом препарате мозга осетровой рыбы и по таблицам рассматривается общая топография нервной системы в черепной области. Головной мозг хрящевых ганоидов состоит из пяти отделов (рис. 27).

Рисунок 27 – Головной мозг стерляди:

а – вид сверху; б – вид снизу; 1 – передний мозг; 2 – промежуточный мозг; 3 – эпифиз; 4 – воронка промежуточного мозга; 5 – гипофиз; 6 – средний мозг; 7 – мозжечек; 8 – продолговатый мозг; 9 – нервы.

Передний мозг (telencephalon) небольшой, не разделен на полушария. Спереди от него отходят парные обонятельные доли, задний верхний отдел прикрыт крышей промежуточного мозга (diencephalon). От промежуточного мозга вперед на ножке отходит пинеальный орган, или эпифиз (epiphysis). На дне мозговой воронки нижнего отдела промежуточного мозга находится нижняя мозговая железа, или гипофиз (hypophysis). За промежуточным мозгом расположен слабо дифференцированный средний мозг (mesencephalon) со зрительными долями, к которым сзади примыкает мозжечок (cerebellum), представляющий собой утолщенную переднюю стенку продолговатого мозга и его ромбовидной ямки. Последний отдел головного мозга – продолговатый мозг (myelencephalon) переходит в спинной. Крыша продолговатого мозга прикрыта сверху лимфоидным органом грушевидной формы.

У разных видов осетровых отделы головного мозга развиты по-разному, что связано с их образом жизни и деятельностью отдельных органов чувств. Для мозга стерляди характерно сильное развитие обонятельных мешков и обонятельных нервов. Соответственно значительно развит и передний мозг, где сосредоточены обонятельные центры. Хорошо развит средний мозг и мозжечок. У севрюги хорошо развит передний и промежуточный мозг, а зрительные доли в среднем мозге по сравнению со стерлядью развиты слабее.

Основными органами чувств, позволяющими осетровым ориентироваться в окружающей среде, являются органы системы боковой линии и органы обоняния, а органы зрения развиты слабо. Органы системы боковой линии представлены каналами и ямками, или фолликулами. Боковой канал (canalis lateralis) проходит в боковых рядах жучек вдоль всего тела. На поверхность он открывается отверстиями в промежутках между жучками. На голове кожные органы чувств очень сложны и представлены чувствующими каналами, бугорками и ямками (рис. 28).

Рисунок 28 – Схема расположения кожных органов чувств боковой линии на голове стерляди и др.:

1 – чувствующие каналы с погруженными в них невромастами; 2 – чувствующие бугорки; 3 – боковая линия тела; 4 – чувствующие ямки.

Орган обоняния осетровых в виде парных носовых отверстий расположен впереди глаз. Обонятельные мешки хорошо развиты. Снаружи обонятельный мешок прикрыт кожистой пленкой с двумя отверстиями – ноздрями.

Органы зрения – глаза имеют типичное для рыб строение.

Органами осязания служат усики, на которых расположены вкусовые почки.

biofile.ru

Осетровые рыбы (Acipenseridae) фото, строение чешуя скелет плавники распространение половозрелость размножение, реферат рыбы доклад

Современные осетровые рыбы являются одними из самых древних рыб на Земле. Известны они с мелового периода. Тело удлиненное, веретенообразное. Рыбы этого семейства отличаются от всех прочих рыб наличием 5 рядов костяных жучек: 1 спинного, 2 боковых и 2 брюшных. Между рядами жучек рассеяны мелкие костяные пластинки и зернышки. Голова сверху покрыта соприкасающимися или почти соприкасающимися костяными щитками. Рыло удлиненное, мечевидное или конически заостренное. Рот на нижней стороне головы в виде поперечной щели или полукруглый, на нижней стороне его 4 усика, с мясистыми губами.

Остроносый осётр (Acipenser oxyrhynchus). By Cephas — Own work, CC BY-SA 3.0

Челюсти (и небно-квадратный хрящ) выдвигающиеся, у взрослых без зубов; зачаточные зубы есть на нёбе. Лучей жаберной перепонки нет. Жаберные тычинки немногочисленные. Ребра хорошо развитые. Хвостовой плавник несимметричный; конец позвоночника резко загибается в верхнюю очень длинную лопасть хвостового плавника, покрытого ромбической чешуей. Первый луч грудных плавников превращен в колючку. Позвонков нет, место позвоночника занимает упругая хрящеобразная спинная струна — хорда.

Надглазничный чувствительный канал проходит между обоими носовыми отверстиями каждой стороны. Внутренний скелет осетровых целиком состоит из хряща. Вместо позвоночника имеет типичную хорду, хрящевая оболочка которой в сушеном виде дает ценный продукт питания — вязигу. Длина тела от 50-100 (лопатонос, стерлядь) до 900 см (белуга).

Обыкновенный лопатонос (Scaphirhynchus platorynchus). By MONGO — Own work, CC BY-SA 3.0

У предличинок тело удлиненное, хвост короче туловища. Желточный мешок очень большой, яйцевидный. Голова пригнута к желтку, глаза маленькие, диаметр глаза не превышает 1/4 высоты головы. Глаза слабо пигментированы. Рыло тупое, короткое. Рот нижний.

Тело личинок удлиненное. Хвост короче туловища. Голова большая, рыло вытянутое. Рот нижний, перед ним 4 усика. Хвостовой плавник большой, гетероцеркальный. На теле личинок много пигмента. Личинки свыше 60 мм длины уже имеют все признаки взрослых рыб.

Семейство осетровые включает пресноводных, полупроходных, проходных рыб, обитающих в водах северного полушария — Европы, Азии и Северной Америки. В Черном море 2 рода. В семействе осетровых 4 рода с 24-мя видами; в пределах СНГ 3 рода с 14-ю видами, в Российской Федерации — 11 видов. Ряд видов осетровых был помещен в Красную книгу СССР, а затем и в красные книги отдельных стран СНГ.

Стерлядь (Acipenser ruthenus). By High Contrast — Own work, CC BY 3.0 de

Осетровые наиболее ценные из промысловых рыб. Особенно высоко ценится икра осетровых (белуги и севрюги).

В последние четверть века в Азовском море появился новый вид осетровых — бестер. Это гибрид белуги со стерлядью (самка белуги и самец стерляди). Выведен он искусственно в 1952г. ученым Н. И. Николюкиным. Внешне бестер похож на белужонка и в то же время легко отличается тем, что у него жаберные перепонки приращены к межжаберному промежутку и первая спинная жучка заметно больше, чем две следующие.

Осетровые легко дают помеси между собой, которые на Волге и на Каспийском море носят название шип, керим, на Черном море виз. Известны (в природе) помеси белуги и шипа, белуги и севрюги, белуги, и осетра, калуги и амурского осетра, шипа и севрюги, стерляди и осетра, стерляди и севрюги, русского осетра и севрюги, сибирского осетра и стерляди.

Севрюга (Acipenser stellatus) У проходных осетровых имеются сезонные формы: яровая, входящая в реки из моря весной и мечущая икру весной и летом того же года, и озимая, которая поднимается в реки обычно осенью (а в иных случаях и раньше) и мечет икру в следующем году, проведя зиму в реке.

Наиболее крупные 2 вида pода Huso: белуга Н. huso живет в Черном, Азовском, Каспийском морях и в восточной части Средиземного моря; для размножения идет во впадающие в эти моря реки; калуга Н. dauricus населяет бассейн р. Амура и не выходит в море далее Амурского лимана. Половозрелость наступает в возрасте 9-23 лет, при длине 1,5-2 м. Отдельные особи доживают до 100 лет, достигая 5,5 м длины и массы более 1,5 т. Самка выметывает 0,5-5 млн. икринок диаметром 3-4 мм. Размножаются не каждый год.

Систематика семейства Осетровые рыбы:

- Подсемейство: Acipenserinae =

- Род: Acipenser Linnaeus, 1857 = Осетры

- Вид: Acipenser baerii Brandt, 1869 = Осетр сибирский

- Подвид: Acipenser baeri baicalensis A. Nikolski, 1896 = Байкальский осетр

- Подвид: Acipenser baerii baerii Brandt, 1869 = Обский осетр

- Подвид: Acipenser baerii stenorhynchus A. Nikolsky, 1896 = Длиннорылый сибирский осетр, или хатыс

- Подвид: Acipenser baeri baicalensis A. Nikolski, 1896 = Байкальский осетр

- Вид: Acipenser brevirostrum Lesueur, 1818 = Тупорылый осетр

- Вид: Acipenser fulvescens Rafinesque, 1817 = Озерный осетр

- Вид: Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833 = Осетр русский, или каспийско-черноморский

- Вид: Acipenser medirostris Ayres, 1854 = Тихоокеанский, или зеленый осётр

- Вид: Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 = Адриатический осетр

- Вид: Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 = Шип

- Подвид: Acipenser nudiventris derjavini Borzenko, 1950 = Куринский шип

- Подвид: Acipenser nudiventris derjavini Borzenko, 1950 = Куринский шип

- Вид: Acipenser oxyrinchus Mitchell, 1815 = Длиннорылый осетр

- Вид: Acipenser persicus Borodin, 1897 = Осетр персидский

- Вид: Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 = Стерлядь

- Подвид: Acipenser ruthenus marsiglii Brandt, 1833 = Сибирская стерлядь

- Подвид: Acipenser ruthenus marsiglii Brandt, 1833 = Сибирская стерлядь

- Вид: Acipenser schrenckii Brandt, 1869 = Осетр амурский

- Вид: Acipenser stellatus Pallas, 1771 = Севрюга

- Вид: Acipenser sturio Linnaeus, 1758 = Осетр атлантический

- Вид: Acipenser baerii Brandt, 1869 = Осетр сибирский

- Род: Huso Brandt, 1869 = Белуги

- Род: Acipenser Linnaeus, 1857 = Осетры

- Подсемейство: Priscosturioninae =

- Подсемейство: Propenserinae =

- Подсемейство: Psammorhynchinae =

- Подсемейство: Scaphirhynchinae =

- Род: Pseudoscaphirhynchus A.Nikоlsкi, 1900 = Лжелопатоносы

- Род: Scaphirhynchus Heckel, 1835 = Лопатоносы

- Вид: Scaphirhynchus albus Forbes et Richardson = Белый лопатонос

- Вид: Scaphirhynchus albus Forbes et Richardson = Белый лопатонос

- Род: Pseudoscaphirhynchus A.Nikоlsкi, 1900 = Лжелопатоносы

Литература:

1. Н. Световидов. Рыбы Черного моря. Москва-Ленинград, 1965

2. Краткий определитель позвоночных. И.М.Олигер. М., 1955

3. Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. Зоология позвоночных. Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные. Москва «Высшая школа», 1979

4. Л. С. Берг. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть 1. Издание 4. Москва, 1948

5. П. И. Жуков. Рыбы Белоруссии. Издательство «Наука и техника», Минск, 1965

6. А. Ф. Коблицкая. Определитель молоди рыб дельты Волги. Издательство «Наука», Москва, 1966

7. Яновский Э.Г. Рыбы Азовского моря. Бердянск — Львов: Видавництво «Добре серце», 2001. — 92 с.

8. Промысловые рыбы России. В двух томах / под ред. О.Ф.Гриценко, А.Н.Котляра и Б.Н.Котенёва.- М.: изд-во ВНИРО. 2006.- 1280 с. (Том 1 — 656 с.). Оцените статью:

Всего голосов 0, средний балл 0

zooclub.ru

Осетр: описание, распространение, образ жизни и способ ловли

Осётр представляет собой крупную рыбу, подразделяющуюся на 19 видов. Обитают они в Северной Америке, Европе и северо-умеренной полосе Азии. Часть видов живёт в морях, а в реки заходит для нереста и на зимовку. Другие виды — пресноводные. Их основной средой обитания являются озёра. В реки они попадают лишь для того, чтобы отложить икру. Образ жизни ведут придонный. Обладают поразительной плодовитостью. В одной кладке может содержаться несколько миллионов икринок. При этом вес икры перед нерестом может составлять четверть от веса тела. Для людей икра представляет настоящее лакомство. Поэтому многие виды находятся на грани уничтожения. Наибольшая концентрация осетровых рыб сосредоточена в Каспийском море.

Описание

Виды осетраОсетр род рыб семейства осетровых. Пресноводная и проходная рыба, в длинну достигает до 3 м, а весом до 200 кг (балтийский осётр). Существует 16—18 видов, из которых некоторые занесены в Красную книгу. Осетр характеризуется следующими признаками: продольные ряды костяных щитков не сливаются между собой на хвосте; брызгательные отверстия есть, лучи хвостового плавника огибают конец хвоста. Большая часть видов — рыбы проходные, выходящие весной из морей в реки для метания икры, некоторые виды также и осенью для того, чтобы провести здесь зиму в спячке. Осетр распространен в Европе, Азии и сев. Америке.

Осётры держатся преимущественно у дна, питаются рыбой, моллюсками, червями и т. д. Количество икры весьма велико и составляет 1/6, 1/5 веса тела; поэтому число яиц у крупных рыб может доходить до нескольких миллионов. Несмотря на такую громадную плодовитость, количество рыб, относящихся к этому роду, уже сильно уменьшилось, вследствие беспощадного и неосмотрительного лова.

Мясо всех видов осетровых очень вкусное, вследствие чего их везде ловят и употребляют в пищу в свежем, соленом или копченом виде. У древних народов осетр был в большом почете. У богатых римлян рыбу эту, подавая к столу, украшали цветами. В Греции ее мясо считалось самым благородным кушаньем, в Китае его берегли для стола императора; в Англии и Франции право употреблять в пищу осетра принадлежало только государю и богатейшим дворянам; в России мясо осетров также высоко ценится. Однако осетровых ловят скорее из-за их икры и плавательного пузыря, чем мяса. Из яиц их приготовляют, как известно, икру, а из пузыря прекраснейший клей.

Классификация семейства осетровых

Строение осетровой рыбыИзначально выделяли два рода осетровых рыб: осетр, скафириных. Все они в сумме насчитывали около 25 разновидностей рыб, которые водились только в умеренных широтах: Азии, Европе и на севере Америки. Со временем популяция некоторых из них исчезла.

Осетровые виды рыб имеют большую популярность в промысле. На сегодня известно 17 разновидностей представителей осетровых. Наиболее популярны следующие виды:

- Белуга – наиболее древний вид пресноводной рыбы. Жизненный цикл ее может длиться 100 лет. Самая большая белуга может достигать 5 м в длину и иметь массу в 2 тонны. Тело у рыбы похоже формой на торпеду, покрыто защитными костными пластинами в 5 рядов, сверху темно-серое, а снизу – белое. Снизу морды есть усики, обеспечивающие нюх рыбе, и рот в форме серпа. Самки крупнее самцов. Белуга – хищник, который питается чаще всего анчоусами, бычками, сельдью, воблой и хамсой. Икру метают самки раз в 2-4 года весной.

- Русский осетр – рыба с веретеновидным телом с коротким тупым рылом. Усики располагаются на конце рта. Чаще всего рыба имеет серовато-черный окрас сверху, серовато-коричневые бока и белое брюхо. Русский осетр достигает максимально 3 м в длину и может иметь вес до 115 кг. При этом жизненный цикл достигает 50 лет. В природе осетр может образовывать помеси со стерлядью, белугой, шипом и севрюгой. Это случается крайне редко, но подобные гибриды можно встретить. Сфера обитания рыбы: Азовское, Каспийское и Черное моря.

- Сибирский осетр. Тело рыбы покрыто многочисленными фулькрами и костными пластинами, рот выдвижной. Зубы у этой рыбы отсутствуют. Перед ртом находятся 4 усика. Места обитания сибирского осетра: бассейны Енисея, Оби, Лены и Колымы. Максимально рыба вырастает до 3 м в длину, достигает веса в 200 кг и может жить до 60 лет. Нерест приходится на середину лета. Пищей осетру служат организмы, обитающие на дне реки: моллюски, амфиподы, многощетинковые черви и личинки хирономид.

- Севрюга обитает в бассейнах Азовского, Черного и Каспийского морей. Рыба севрюга бывает озимая и яровая. Для вытянутого тела севрюги характерно наличие длинного носа, выпуклого лба, узких и гладких усиков и слабо развитой нижней губы. Сбоку и сверху тело рыбы покрыто плотным покровом щитиков. Спина и бока имеют синевато-черный окрас, а брюхо – белое. Севрюга редко достигает более 5 м в длину и 50 кг веса.

- Стерлядь — одна из мельчайших рыб среди осетровых, она достигает 1,25 м в длину и весом может быть до 16 кг. Она имеет удлиненный узкий нос, длинные усики, которые достигают рта, соприкасающиеся щитики по бокам и разделенную надвое нижнюю губу. Кроме привычных для осетровых пластин на теле, стерлядь имеет тесно смыкающиеся щитики на спине. В зависимости от местности обитания рыба может обладать различным окрасом, однако зачастую спина ее серовато-бурого оттенка, а брюхо желтовато-белое. Плавники повсеместно серого цвета. Также стерлядь бывает тупоносой и остроносой. Водится рыба исключительно на севере Сибири.

Внешний вид

Икра осетраТело имеет удлинённую и веретеновидную форму. Спинной и анальный плавники очень сильно смещены к хвосту. На морде находятся усики. Чешуя отсутствует. Вместо неё имеются костяные полосы. Называются они «жучками». Между жучков по телу разбросаны мелкие костяные пластинки. Жучки тянутся от головы к хвосту. Одна полоса находится на спине. Две располагаются по бокам. И также две пластины тянутся вдоль брюха. В хвостовой части они не соединяются. Окраска различается в зависимости от вида и региона обитания. В большинстве случаев спина тёмная с сероватым оттенком. Бока светло-коричневые, а брюхо серое или белое.

Самыми крупными считаются атлантический осётр и белый. Первый обитает в Балтийском, Северном и Средиземном морях. Раньше встречался в Чёрном море и Белом, вблизи устьев рек. В настоящее время занесён в Красную книгу, так как находится на грани уничтожения. Его длина достигает 6 метров, а масса доходит до 400 кг. Такая рыба весом 200 кг даёт до 80 кг икры. Второй вид обитает у западного побережья Северной Америки от Аляски до Калифорнии. Его ещё называют «калифорнийской белугой» за огромные размеры. Самый крупный представитель этого вида был пойман у берегов Британской Колумбии (Канада). В длину он достигал 6,1 метра при весе 499 кг.

Сибирский осётр — это чисто российская рыба, живущая в реках на огромной территории от Оби до Индигирки. Дорастает до 2-х метров. Обычный вес равен 65 кг. Максимальный зарегистрированный вес равняется 210 кг. Русский осётр — исконный обитатель Каспийского, Азовского и Чёрного морей. Соответственно его можно встретить в Волге, Каме, Днепре, Дунае и на реках Дон, Кубань. От других видов отличается закруглённой короткой мордой. Максимальная длина 2,35 метра при весе 115 кг. Но с учётом того, что рыба растёт медленно, таких великанов в наши дни встретить невозможно. Их всех вылавливают в молодом возрасте, когда представители вида весят 15-20 кг. Амурский осётр обитает в таких реках как Амур, Аргунь, Шилка, Уссури. Обычная длина тела 1,5 метра. Вес равняется 8-10 кг. Может достигать веса 60 кг. Говорят, что вылавливали отельные экземпляры весом до 160 кг. Озёрный осётр является обитателем Северной Америки. Он живёт в Великих озёрах, реке Святого Лаврентия, Миссисипи. Может нагуливать вес 190 кг при длине тела 3 метра. Но для этого рыбе нужно прожить много лет, что не всегда получается из-за чрезмерного аппетита людей.

Размножение и продолжительность жизни

Малек осетраПоловая зрелость у осетровых обычно наступает на 2-м и даже 3-м десятке лет. На нерест рыба идёт в реки. Этот период у разных видов варьируется с марта до ноября. Максимум обычно фиксируется в июле. Те виды, которые осуществляют поздний ход, зимуют в реках. Икра откладывается на каменистое или гравийное дно. Глубина при этом варьируется от 4 до 20 метров. Обязательным условием является течение. То есть икра откладывается в проточной воде.

Инкубационный период продолжается около недели. Созревших мальков течение сносит с нерестилищ. Молодое поколение быстро адаптируется в водной среде и питается вначале планктоном, а потом переходит на более крупную живность. Нерестятся осетровые не каждый год. Что касается продолжительности жизни, то она очень длинная. Тот же белый осётр может жить более 100 лет. Другие виды ничем не уступают. Так что можно с уверенностью сказать, что данное семейство относится к долгожителям.

Питаются осетровые в основном моллюсками, круглыми червями (нематодами), рыбой. Из последних очень любят бычков, хамсу, кильку. Охотятся на дне. Диапазон глубин варьируется в пределах от 2 до 100 метров. Молодые особи предпочитают не опускаться глубже 5 метров.

Икрометание

Не все самки осетровых мечут икру каждый год. Ежегодно размножается только стерлядь. Мечут икру представители осетровых в весенне-летний сезон в пресных водах рек с быстрым течением. Она имеет клейкую структуру, поэтому отлично крепится к плитняку или гальке.

Личинки, появляющиеся из икринок, обладают желточным мешком, что обуславливает эндогенный период питания. Самостоятельно употреблять внешнюю пищу мальки могут к тому времени, когда эндогенный пузырь полностью рассасывается. Тогда и наступает экзогенный период активного питания. После этого мальки могут задержаться в речных водах, но зачастую личинки скатываются в море летом того же года. Так размножаются осетровые.

Питание мальков

Первая пища для осетровых мальков – это зоопланктон, например, дафнии. После они начинают употреблять в пищу представителей рачков. Исключение составляют хищные белужьи мальки, которые не имеют желточного мешка и еще во время пребывания в реке начинают самостоятельный прием пищи.

Дальнейшее развитие осетровых до половозрелого возраста происходит в морских водах. Проходные представители осетровых подразделяются на яровые и озимые виды. Для первых привычно вхождение в реки в весенний период. Нерест у них происходит практически сразу. Озимые же входят в реку с осени, проводят зимовку, а нерестятся уже следующей весной.

Места обитания

Ловля осетраОсетров можно встретить почти в каждой крупной русской или сибирской реке. В Европейской России в северных реках, несмотря на особую многочисленность в Енисее и Оби, русский осетр. все равно, является большим редкостным гостем и заплывает случайно. Как-то раз у Усть-Цыльмы, как огромная диковина, был пойман обский осетр. У этого сибирского осетра имеются некоторые отличия от осетра из Черноморского или Каспийского бассейнов, а так же сибирская рыбина может достигать веса до 210 кг. Таких же гигантских размеров может достигать белуга.

Самой многочисленной на осетра считается Волга, по этой реке поднимается достаточно высоко, и уже на Урале и в водоемах Черноморского бассейна осетр уже встречается в гораздо меньших количествах. Осетр иногда встречается в реке Волга до города Ржев, но после Ярославля маленькие осетрики становятся довольно привычными, это доказывает, что рыба приходит в эти края на нерест.

Осетр принадлежит к семейству проходных рыб, как и горбуша и в открытом море он составляет весьма редкое появление и старается придерживаться устьев рек и пресноводных частей моря; а в Каспийском озере — северной его части. Но, несмотря на это, основная масса осетров обитает в самом Каспии. Отсюда, с апреля месяца, осетр начинает заплывать в реки для икрометания. Идет он чаще всего небольшими косяками и старается держаться самых быстрых и самых глубоких мест водоемов; плывет он медленнее, чем севрюга, но быстрее, чем у шип. Из Днепра в мае начинается уже обратный отплыв назад, но в Волге и на Урале осетр остается гораздо продолжительнее, а по Енисею (по Кривошапкину) вертается вниз только лишь к 25 августа.

Ход осетра, как и у всех проходных рыб, зависит, от попутного ветра: при противоположном ветряном направлении рыба будет толпиться возле отмелей перед устьями и ждать моряны, чтобы одновременно с волнами вернуться в реку.

Число осетра существенно возрастает с середины мая. Но рыба, входящая в реку в это время, уже не мечет здесь икру, а остается на всю зиму на ятовях и будет нереститься лишь через год. В Волге, от города Рыбинск до города Самара, осетры нерестятся почти в одно время со стерлядью или чуточку позже — в первых числах мая. В низовьях Волги, недалеко от Сарепты и Царицыно, и в реке Кура осетр метает икру в конце июня или в июле (преимущественно).

Нерест осетра очень непродолжителен и составляет всего лишь 3-4 дня. Созревание и метание икры довольно скорый процесс, вся икра созревает одновременно у каждой отдельно взятой рыбы, и вся вместе выметывается.

Маленькие осетрики продолжительное время обитают там, где выклюнулись из икринок, а после мигрируют в море, где и остаются до достижения ими полового созревания – лет до пяти, или даже больше. Сколько именно времени проживают осетрики в реке доподлинно неизвестно. Скорее всего они уплывают, как только им исполниться год, но временами попадаются в реках и двухлетки. Примечательно, что эти остерята, как рассказывают опытные рыбаки, держатся в одной стае со стерлядью. это говорит о том, что основная масса молодых рыб уходит в море, скорее всего, в ту же осень или в половодье не достигнув годовалого возраста.

Молодые осетры первое время питаются небольшими ракообразными, а повзрослев начинают употреблять и раковины. Раковины – это основная пища взрослых осетров, которые только достигнув значительных размеров примерно метра 1,5 начинают кушать других рыб.

К большому сожалению, несмотря на чрезвычайную осетровую плодовитость, количество этого вида рыб значительно снижается год от года. Сегодня в верхней Волге, к примеру, осетр является большой редкостью. Основным истребителем осетров является человек, так как хищные рыбы или птицы опасны для него только первое время. Чаще всего осетр становится добычей сома. К числу врагов осетров можно отнести и мелкого паразитического ракообразного — Dibcelestium sturionis. Он встречается почти на всех представителях осетровых рыб.

Численность

Распространение осетровыхДанное семейство относится к ценнейшим промысловым рыбам. Самая важная популяция — каспийская. В середине прошлого века ежегодно вылавливали до 18 тыс. тонн русских осётров. А в начале XX века улов доходил до 40 тыс. тонн. Падение началось после строительства гидростанций, перегородивших реки. Они отрезали рыбам путь к нерестилищам. В 1980 году численность осетровых на Каспии исчислялась 60 млн. особей. За последующие 15 лет снизилась в 3 раза и составила 20 млн. особей. На сегодняшний день количество уникальных рыб продолжает уменьшаться. Происходит это за счёт возобновлённого морского лова и браконьерства.

Способы ловли

Ловят осетра исключительно мощными спиннинговыми и фидерными удилищами, применяя в качестве наживки пучки червей, моллюски и рыбу. Очень популярны браконьерские способы ловли (самолов).

В промысловом отношении осетр высоко ценится за вкус мяса, богатство икрой. В пищу пригодны практически все части рыбы, из воздушного пузыря делают клей. Самой богатой на осетра страной в мире является Россия.

Несмотря на то, что потребительское отношение к этому виду рыбы поставило ее на грань вымирания, осетровый промысел все еще огромен. Основными местами отлова являются Черное, Азовское, Каспийское моря и их бассейны на территории России.

Свойства осетра

Полезные

Мясо осетра содержит легкоусвояемые белок и жиры. Белок мяса осетра полноценен, содержит все аминокислоты и усваивается организмом человека на 98%.Содержание рыбьего жира в мясе колеблется от 10 до 15% и является высокопитательным продуктом. Осетр является прекрасным источником калия. фосфора. в нем так же содержится кальций. магний. натрий. хлор. железо. хром. фтор. молибден. никель. Осетр богат витамином В1. В2. С. РР .

Осетр содержит большое количество полезных жирных кислот, которые способствуют снижению холестерина в крови. Именно поэтому регулярное их употребление существенно уменьшает риск развития инфаркта миокарда. Морская рыба, содержит большое количество йода. необходимого для нормальной работы щитовидной железы.

Практически во всех видах рыбы, особенно в осетровых и сельди. содержится также фтор в больших количествах, который способствует росту костей. Именно поэтому, кстати, раньше детям для профилактики рахита давали пить рыбий жир. Рекордсмен по наличию натрия.

Опасные

Употреблять осетра в больших количествах не советуют при сахарном диабете и ожирении, а полностью от него отказаться стоит в случае индивидуальной непереносимости.

Стоит также отметить, что в кишечнике осетров живут возбудители ботулизма. легко попадающие в тело или икру рыбы, если не разделать ее живой. Это возможно на специализированных заводах, которые работают на современном оборудовании. Вот почему не стоит покупать икру с рук, ведь браконьеры не могут соблюсти все условия её производства. Отравление икрой встречается довольно часто.

Интересные факты

- Рыба осётр — одна из древнейших и наиболее востребованных рыб на земле. Археологические находки, относящиеся к 3 тыс. лет до н. э. показали, что икра осетра уже в те времена успешно использовалась мореплавателями в консервированном виде. В армии Александра Македонского осетровая икра использовалась в качестве провианта для солдат.

- В середине XX века в Неве был выловлен атлантический осетр весом 213 кг, из которого было получено 80 кг икры.

- В прошлом веке одна наблюдательная француженка обратила внимание, что руки женщин, трудящихся на предприятиях по переработке осетровой икры, несмотря на тяжкий труд, остаются красивыми и гладкими. Тогда в срочном порядке были изучены чудодейственные свойства черной икры и запущена линия косметики, пользующаяся невероятным успехом. В настоящее время производство такой косметики приостановлено в связи с его нерентабельностью.

Видео: Сахалинский осетр

Интересное

См. также

Источники

fishingwiki.ru

Осетр » Турпортал Байкал и Восточная Сибирь

Если Вы обнаружили опечатку, ошибку или неточность, сообщите нам — выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Осетр — представитель самых древних пресноводных рыб нашей планеты. Исследователи утверждают, что осетры населяли водоемы еще в Юрском периоде, что доказывают раскопки меловых залежей, где сохранились окаменевшие останки рыб, что само по себе весьма необычно, так как осетры лишены костей, их скелет состоит из хрящей. Вообще, тело осетра имеет вытянутое строение (внешне похоже на веретено), голова удлинена и заостряется к ротовой полости, челюсти лишены зубов. Перед полостью рта расположены четыре кожных отростка (усика), которые выполняют функцию осязательного органа. При помощи усиков рыба ищет себе пищу.Осетр — донная рыба она может обитать на глубине свыше ста метров, поэтому плавательный пузырь имеет большие размеры. В рацион ее питания входят водяные черви, личинки, моллюски и мелкая рыбка (сельдь, килька). Но есть и исключение – осетр-веслонос, который питается исключительно планктоном, он как кит набирает воду в ротовую полость и процеживает ее через жабры.

Спинной и анальный плавники осетра сильно смещены к хвосту. Кожа осетров не имеет чешуи, зато есть пять полос костных пластинок (их называют «жучки»), которые надежно защищают тело. Все полосы начинаются у головы и сходятся к хвосту, не соединяясь. Одна полоса пластин расположена на спине, две по бокам и две проходят по брюху.

Осетр – довольно крупная рыба, длина тела достигает трех метров (очень старые особи), в среднем около полутора, двух метров. Взрослые особи весят примерно пятьдесят килограммов, тем не менее, были случаи, когда вылавливались рыбы весом сто пятьдесят, двести и даже двести пятьдесят килограммов (утверждают, что осетр может вырастать до трехсот и больше килограммов при длине тела свыше трех с половиной метров). Выделяют три вида осетра, обитающего в водах русских водоемов: русский осетр, амурский осетр и сибирский осетр. Это деление связано с местами обитания этой рыбы, например, балтийский осетр, никогда не заплывает в бассейн реки Амур, а сибирский осетр не сможет жить в водах черного моря. В связи с этим существуют и некоторые различия в строении тела осетров и в манерах поведения.

Русский осетр. Этот вид осетра можно встретить в бассейнах Черного, Каспийского и Азовского морей, существует и пресноводная разновидность русского осетра, который живет в Волге и ее притоках. Русский осетр растет довольно медленно, масса тела взрослого осетра составляет двадцать – тридцать килограммов. На замедленный рост русского осетра в большей степени влияет позднее половое созревание особей. Так, самцы готовы к размножению в возрасте примерно семи лет, а самки гораздо позже, примерно в двенадцать лет. Именно в этом возрасте самки способны метать икру, второй раз самки откладывают икринки только через три-четыре года. Не смотря на столь длительный срок развития и полового созревания, популяция осетра поддерживается постоянной за счет огромного количества икринок, отложенных за один раз (их количество может доходить до одного миллиона). К тому же, лишь молодые осетры входят в рацион некоторых хищников, когда особь достигла нескольких месяцев, единственная опасность для жизни исходит только от человека.

Амурский осетр. Этот вид осетра обитает исключительно в пресной воде бассейна Амура, он весьма схож (повадками и строением тела) с сибирским осетром. Амурские осетры уступают в размерах русским и сибирским, длина их тела не превышает полутора метров, а масса тела в среднем составляет восемь — девять килограммов. Взрослые особи могут весить пятьдесят и более килограммов, но бывают и исключительные случаи, когда вылавливали осетров весом до ста пятидесяти килограммов. Самки амурского осетра откладываю от двадцати до пятисот тысяч икринок. Молодняк осетра питается преимущественно личинками и креветками, а в рацион взрослых особей входит мелкая рыбка.

Сибирский осетр обитает в реках Сибири от бассейна Оби до Колымы. Вода в реках Сибири очень холодная, из-за этого развитие рыбы проходит весьма медленно, так самцы достигают половозрелого возраста лишь на двадцатом – двадцать втором году жизни, а самки еще позже, примерно в двадцать четыре – двадцать девять лет. Интервал икрометания самок составляет от трех до пяти лет, у самцов способность к размножению укладывается в период от двух до трех лет. Причем, живут сибирские осетры больше полувека. Длина тела в среднем составляет один метр, самые большие осетры вырастают до двух метров.

Не зависимо от вида, осетр является ценнейшим промышленным продуктом. Россия занимает первое место в мире по отловы осетра. Ежегодно добывается от восьмисот до полутора тысяч тонн в год. Особо ценится красное осетринное мясо и икра. Повадки осетра довольно хорошо изучены, поэтому рыболовы без труда могут определить местонахождение осетровых стад. Основными местами, где осетр вылавливается в промышленных масштабах, являются Каспийское, Азовское, Черное моря, и бассейны крупных рек впадающих в них.

На нерест осетр всегда идет в одно и то же место, после того как икра отложена, рыба возвращается в моря или в низовья рек. Мальки еще долго остаются на том же месте, они набираются сил, активно питаются рачками, личинками и червями. Когда молодняк вырастает и уже может питаться мелкой рыбой, он покидает место своего рождения и уходит в море или в низовья рек.

В последние несколько десятилетий популяция осетра резко снизилась, что грозит исчезновением некоторых видов осетра. Главным образом на снижение численности рыбы влияет деятельность браконьеров, которые в огромных количествах вылавливают осетра для получения икры (на мировом рынке осетровая икра считается самой дорогой, к тому же, икру легче провозить через границы). Организм самки устроен так, что икру невозможно извлечь из брюха, не сделав разреза, поэтому вся выловленная рыба гибнет. В настоящее время с браконьерами идет настоящая война, которая приносит результаты. Осетр занесен в Красную Книгу, и его ловля преследуется уголовным кодексом.

В наши дни существует огромное количество предприятий, где осетровые выращиваются в неволе. Часть подросшего молодняка идет на продажу, другая часть выпускается в моря и реки. Таким образом, удается поддерживать популяцию осетровых рыб.

По материалам большой энциклопедии России

travel-siberia.ru

Осетр — описание, калорийность, рецепты, фото

Осетр — деликатесная рыба, входящая в семейство осетровых. По образу жизни бывает пресноводной, полупроходной, проходной.

Описание осетра

Внешний вид

Характерные признаки осетров, выделяющие их среди остальных рыб, в наличии рядов костяных продольных щитков-жучек, которые не сливаются к хвосту. А также присутствие брызгальцев, огибание конца хвоста лучами хвостового плавника.

Относятся к осетрам 19 видов, большинство которых обитает в северном умеренном поясе (Евразия, Северная Америка). Бо́льшая часть – проходные, которые живут в морях, а на нерест поднимаются в реки. 11 видов встречаются в России.

Тело веретенообразное, укрыто пятью продольными рядами костяных жестких жучек. Один из них проходит по спине, по два по бокам и брюху. Между рядами есть мелкие пластинки, костяные зернышки.

Рыло лопатовидное или коническое удлиненное. Снизу расположены поперек 4 усика. Рот устроен с нижней стороны головы, он беззубый, выдвижной.

Места обитания осетра

Обитает в Азии, Европе, Северной Америке. Но наиболее распространен в России. В пределах страны он встречается в бассейнах Каспийского, Азовского, Черного морей. Его можно встретить, но довольно редко, в Балтийском море.

Помимо морских типов, в реках Сибири (Россия) широко распространен речной, в озерах (Зайсан, Байкал ) – озерный.

В связи с резким падением поголовья, вызванного, в основном, потерей нерестилищ из-за необдуманных действий людей, сегодня производится выращивание рыбы в искусственных условиях. В результате появился прудовой вид, который хотя и похож на своих собратьев из естественных водоемов, но имеет ряд отличий.

Виды осетровых рыб

Отличается многовидностью. Объясняется это широким распространением. У каждого вида имеются свои особенности, на формирование которых сказалась среда обитания, набор кормовых единиц, которые составляют питание и много других факторов.

Адриатический осетр

Редкий, малоизученный. Близок к русскому. Отличается большим количеством тычинок на жабрах. Окрас тела серовато-коричневый, почти черный, брюхо беловатое. Некрупный, достигает максимально веса 250 кг, 2 м длины.

Проходной, нерестится в реках северной Италии, стран Балканского полуострова. Обитает в морях, у берегов, вблизи устья рек. Нерест в феврале — марте.

Амурский осетр

Живет только в Амуре на участке от устья до Аргуни. Пресноводный и полупроходной. По строению похож на сибирский вид. Взрослеет для нереста к 9…14 годам. Достигает 56 кг веса.

Атлантический осетр

Ранее был широко распространен в морях Атлантического океана, примыкающих к Европе. Сегодня встречается редко. Внесен в Красную книгу многих стран. Вырастает до 6 метров, набирает до 400 кг веса. Живет до 100 лет.

Тело веретенообразное, хвост имеет выступающую удлиненную верхнюю лопасть. Спинной плавник сдвинут назад. Передний луч на грудном плавнике утолщен, являясь сильной колючкой. Голова понижается и сужается вперед, рыло заостренное, удлиненное.

Окрас тела традиционный для породы, выглядит скромно. Бока, спина серовато-оливковые, белое брюхо. Украшением выступают испещренные радиально массивные жучки, между которыми размещены плавильными косыми рядами костные пластины.

Белый осетр

Встречается в морях Северной Америки, вдоль ее западной части – от центральной Калифорнии до Алеутских островов. Является крупнейшей рыбой Северной Америки, живущей в пресной воде.

Зеленый осетр

Зеленый или тихоокеанский в ряду самых крупных представителей этого семейства в Северной Америке. Растет до 2,30 м и почти все время проводит в открытых водах океана, эстуариях. Нерестится в реках.

Внешне выглядит как дальневосточный (или сахалинский). Долго оба вида считались одним. Разделение произошло после изучения их трех митохондриальных генов и морфометрических данных.

Рыло у зеленого заостренное, вытянутое и меньше чем у сахалинского. Спина темно-зеленого или оливкового цвета. Брюхо желтоватое или светло-зеленое. Между брюшными и боковыми жучками расположены оливково-зеленые продольные полосы. Обычно есть такая же полоса на брюхе.

Китайский осетр

Данный вид, по мнению ученых, самый «старый» и существовал на Земле 140 млн лет тому назад. Живет в восточных прибрежных китайских морях и, из-за угрозы исчезновения, охраняется государством. Для нереста мигрирует в реки, проходя порой 3,5 тыс. км. Чаще всего встречается в р. Янцзы, где происходит и зимовка.

В длину вырастает до 2,0…5,0 м, набирает вес 200…500 кг. Самый большая особь весит 550 кг.

Корейский осетр

Непроходной, пресноводный. Отличается небольшим весом и встречается в р. Янцзы (Китай).

Озерный или пресноводный осетр

Житель Америки. Обитает в бассейнах рек Миссисипи, Саскачеван, святого Лаврентия. Есть он в Великих озера, в озере Виннипег и ряде более мелких водоемах (Большой Кедр, Вингра, Монона, Мендота). Живет больше 150 лет, вырастает до 2,74 м и массы 125 кг.

Окрас боков, спины черно-серый или оливково-коричневый, брюха – желтоватый или беловатый. Созревает для нереста долго, 15…25 лет.

Персидский осетр

Ареал — Черное (восточная часть), Каспийское море. Самую большую популяцию имеет в Каспийском море, в южной части. Для нереста поднимается в реки Волга, Урал, Риони, Ингури, Кура, Сефидруд.

По строению похож на русский вид. Отличается удлиненным, изогнутым книзу, массивным рылом. Спина пепельно-серая или голубовато-серая, по бокам оттенки стального или синеватого цвета. По размерам превосходит русского осетра.

Размножение происходит в тех же реках, что и русского вида. Только далеко в них он не заходит. Мечет икру в июле — августе, когда температура воды не ниже 20° C…22° C.

Русский осетр

Данный вид является проходным и жилой формой. Населяет бассейны Азовского, Черного, Каспийского морей. Встречается в Волге , Урале, Каме. Нерестится в Урале, Волге, Кубани, Дону, Псоу, Мзымту , Риони, Днепре, Дунае, Баболе, Горгане, Сефидруде, Самуре, Сулаке, Тереке. Живет до 50 лет, вырастает до 2,30 м и 80 кг веса.

Способность к воспроизводству потомства наступает через 8…30 лет. Плодовитость 800…60 тыс. икринок. В природе смешивается с севрюгой, стерлядью , белугой, шипом.

Сахалинский осетр

Практически не изучен, малочисленный и находится в Красной книге России. Обитает в Татарском проливе, Охотском, Японском морях. Сегодня, из-за катастрофической малочисленности, для нереста заходит только в реку Тумнин (Хабаровский край).

Растет до 2,00 м и 60 кг массы. Период миграции и нереста май — июнь. Способным к воспроизводству наследства становятся через 13…12 лет.

Севрюга

Наиболее распространена в Азовском, Каспийском, Черном морях. Попадается, но редко, в водах Эгейского, Адриатического морей. У нее есть озимые и яровые подвиды. Основные места нереста Волга, Урал. Некоторые экземпляры заходят в Сулак, Терек, Самур. Азовская популяция нерестится в реке Кубань и Дон. Черноморская – в Днепре, Днестре, Южном Буге, Риони, Дунае. Живет севрюга до 30 лет. Вес достигает 80 кг.

Самцы готовы к оплодотворению икры в 9…12-летнем возрасте, самки метать икру в 11…15. Самым ценный вид. Популяция резко сокращается из-за изменений на реках, вызванных человеком.

Сибирский осетр

Обитает в сибирских реках, расположенных между Окой и Колымой. Встречает он и дальше, до р. Индигирки. В места обитания входят озера Зайсан и Байкал, где он образует озерную жилую форму.

Отличается наличием двух типов форм: тупорылой и острорылой. В озере Байкал обитает байкальский осетр, представляющий особую форму озерного вида. По своей биологии он такой же, как американский, живущий в Великих американских озерах.

Питается рыбой, личинками насекомых, моллюсками, ракообразными. Среди рыб различают подвиды: западно-сибирский, длиннорылый или восточносибирский, якутский, байкальский.

Растет медленно, продолжительность жизни не превышает 60 лет. Половозрелость рыб, живущих в Оби , наступает через 9…14 лет у самцов и через 11…20 лет у самок. Енисейский осетр, обитающих в низовьях реки, половой зрелости достигает в 18…23 года. Байкальский в 15…18, а обский – в 1…4 года.

Нерестится в Оби (в верхней и средней части), в Ануе, Катуне. В Енисее на участке Ворогово — Ярцево, отстоящем от устья на 1,50 тыс. км. Икру откладывает в галечное дно на глубинах 8…9 м.

Тупорылый осетр

Тупорылый (или малый) – житель Северной Америки. Он предпочитает реки и в море встречается редко. К нересту готов через 2…14 лет (позже к северу). Икрометание в январе — мае. В длину не превышает 55 см, живут примерно 30 (самцы) и 67 (самки) лет.

Среди рыб этого вида не наблюдаются болезни. Инфекциям подвержен только малек. И только если ведется выращивание в домашних условиях. В естественных условиях такого не случается.

Черноморский осетр

В бассейнах Азовского, Черного морей живет 2 вида – русский, представленный азовско-черноморским и балтийский или иначе атлантический осетр. Последний находится на грани исчезновения. Отличия в строении рта и расположении усиков. У русского — последние короткие, без торочки и не достигают конца рыла. У атлантического усики расположены между началом рыла и ртом.

В Черном море и Азовском обитает табунами в определенных акваториях, откуда для размножения мигрируют в реки. Например, в Азовском море образует прикубанский, придонский табуны. В Черном море – приднепровский, придунайско-днестровский. Названия происходят от рек, куда поднимаются рыбы для икрометания.

Кормятся ракообразными, червяками, моллюсками, рыбой. Среди последних предпочитает тех, кто живет табунами ( морской окунь , тюлька, шпрот, хамса) и мигрирует вслед за ними. Самый быстрый рост идет до 5-летнего возраста, к которому они в длину достигают 1 метра. 30-летние особи превышают 1,6 м. Самый большой пойманный экземпляр в Днепровской дельте, в 37-летнем возрасте весил 80 кг и имел длину 2,15 м.

Морской осетр всегда выглядит более откормленным, чем речной. Пиковые значения прибавки в весе наблюдаются в периоды март — апрель, июнь — сентябрь.

Миграция на нерест идет в апреле — мае, после поднятия температуры воды выше +15 °C. Половая зрелость наступает на 10…14 году жизни. При этом особи достигают длины тела 90…100 см. Икрометание происходит на твердое каменистое дно, на глубине 2,50…16,0 м, в местах со средним течением.

Шип рыба

Живет в Аральском, Каспийском морях и немногочислен в Черном и Азовском. Зимует в реках, поэтому является полупроходной рыбой. Причем может быть только озимой расой, например, в Аральском море.

Больше предпочитает южные регионы морей, нерестится (живущие в Каспийском море) в Куре, Сефидруде. Из Аральского моря входит в Амударью, Сырдарью.

Растет шин до 30 кг и 2,14 м. Доживает до 30 лет. Созревает для нереста к 12…14 годам.

Японский осетр

Подобен амурскому, но обитает в Тихом океане, в северо-западной его части, вблизи Японии. Живет в море и реках. Некоторые ихтиологи отождествляют рыбу с амурским видом.

Осетр находится в Красной книге РФ и лов его запрещен.

Использование осетра в кулинарии — полезные свойства, калорийность

В кулинарии используется практически безотходно. Несъедобные части составляют примерно 14% от всей тушки. Человеком в пищу используется мясо и даже хрящи и вязига, представляющая позвонковую струну, которую употребляют в сушеном виде.

Кроме дорогого вкусного мяса, ценится икра, которой в рыбе ориентировочно 1/6…1/5 часть от веса. В мире она считается деликатесом, соответственно, стоит дорого.

Продается рыба целиком в свежем, вяленом, копченом, соленом виде. Осетрина одинаково вкусна: отварная, паровая, поджаренная. Из рыбы готовят солянки, уху, супы. Из нее делают шашлык, заливное, фаршируют, запекают. Холодные блюда – отличная закуска, которую подают, добавляя хрен, горчицу, майонез. С добавлением кусочков филе делают салаты.

Полезные свойства и калорийность осетра

Чемпион по полезности среди рыб. Филе содержит много нужных человеку аминокислот, витаминов, микроэлементов. Составляющий его белок на 98% усваивается организмом. Польза осетра в наличии в нем калия, фосфора, магния, железа, кальция, хрома, фтора, хлора, йода, никеля, молибдена. Из витаминов присутствуют В, РР, С. В дополнение имеются жирные кислоты, уменьшающие содержание холестерина.

Черная икра нормализует давление крови, обмен веществ. Регулярное употребление мяса осетра снижает риск развития инфаркта.

Имеются и противопоказания при потреблении. Не рекомендуют людям, у которых сахарный диабет, ожирение.

Калорийность составляет 163,7 кКал. А пищевая ценность: жиров 10,9 г, белков – 16,4 г в 100 г мяса.

Вкусные рецепты блюд из осетра

Донская уха

- Для приготовления берут 0,75 кг осетрины, 2 моркови, 0,50 кг белокочанной капусты, 3 луковицы репчатых, сливочное масло (30 г), петрушку (1 корень), лавровый лист, 3 шт. репы, 2 ст. л. томатного пюре.

- Рыбу нарезают кусками, отваривают, вынимают. Бульон процеживают.

- Лук нарезают кубиками, репу, петрушку, морковь соломкой, пассируют все на сливочном масле (15 г). Добавляют томатное пюре и тушат 15 мин. Все, вместе с нарезанной соломкой капустой, помещают в закипевший бульон, варят 10 мин.