Осетр сибирский (Acipenser baerii) фото, описание строение окрас размеры вес распространение питание образ жизни размножение созревание развитие хозяйственное значение, реферат осетровые рыбы доклад

Впервые сибирский осетр (Siberian sturgeon) был описан Брандтом по материалу из р. Лены в 1869 г. как Acipenser baeri. Форма тела, как и у всех других видов осетров: удлиненная, веретеновидная. Длина рыла сильно варьирует. Пресноводная рыба. В дельтах рек питается амфиподами, изоподами, полихетами и др. Половозрелым становится поздно: самцы не ранее 17-18 лет, самки-в возрасте 19-20 лет. В зимнее время концентрируется в зимовальных ямах. Ценный промысловый вид. Достигает 3 м длины и 100 кг веса (как исключение 200 кг). Предельный возраст 60 лет.

Описание: Сибирский осетр близок к русскому осетру, от которого отличается веерообразными жаберными тычинками. В спинном плавнике 38-52, чаще 43-46 лучей; в анальном 20-31, чаще 25-26. Спинных жучек 12-19, в среднем 15; боковых 37-56, чаще 42-47; брюшных 9-15, чаще 10-12. Форма рыла подвержена вариациям; обычно оно короткое, уплощенное и умеренно закругленное, иногда более или менее удлиненное и заостренное. Длина рыла 35-58%, в среднем 46% длины головы (Г. Никольский). Тело между рядами жучек усеяно довольно большими зернами или мелкими звездчатыми пластинками, разбросанными в беспорядке.

Окрас: Окраска спины серовато-желтая, желто-серая и темно-грязного цвета. Спинной и хвостовой плавники цвета спины. Грудной и брюшной плавники светло-желтые, с разнообразными оттенками. Брюхо светлое. Анальный плавник цвета брюшной части тела. Окраска тела для сибирского осетра не является существенным критерием, так как в одном водоеме можно встретить особей от абсолютно черных до оранжевых с различными переходами цвета.

Размеры и вес: Достигает 3 м длины и 100 кг веса (как исключение 200 кг). В реках Якутии (Лена, Колыма) значительно мельче, до 1,5 м длины и 40 кг веса. Обский осетр изредка достигает веса 150 кг, Енисейский — 80-85 кг. Половозрелый иртышский осетр в возрасте 12 лет имеет длину 107-110 см и вес 7-8 кг. Нет строгой зависимости между размерами и массой осетра.

Продолжительность жизни: Предельный возраст 60 лет.

Распространение: Сибирский осетр — эндемик рек Сибири: от Оби до Колымы и озер Байкал и Зайсан. В бассейне Оби распространен по всему течению Оби и Иртыша, где подымается до оз. Зайсана и даже до Черного и Белого Иртыша. Акклиматизирован в Западной Двине, Печоре, Нарве, Финском заливе, в озерах Селигер, Псковском, Чудском, Ладожском и в Горьковском водохранилище на Волге.

Из Енисейского залива осетр начинает входить в Енисей сейчас же по вскрытии, с половины июня, и идет все лето. Часть осетров залегает на зиму в реке в пределах Туруханского края, вверх до Осинового порога, часть же уходит вверх, в пределы среднего течения. Молодые осетры («костерь») встречаются чаще всего в низовьях Енисея и в Енисейском заливе.

Питание: По характеру питания сибирский осетр — бентофаг. Питается в основном донными организмами (ракообразные, черви, моллюски, водные личинки насекомых), заглатывая большое количество грунта. В Байкале поедает преимущественно молодь широколобок. В Енисейском заливе питается преимущественно морскими тараканами (Mesidothea sibirica), а в Енисее — личинками миног, моллюсками и личинками насекомых.

Отмечено поедание осетром мелких экземпляров сибирской миноги. Кроме беспозвоночных в желудках колымского и ленского осетров встречается иногда молодь рыб, причем у колымского осетра случаи хищничества наблюдаются чаще. Во время зимовки осетр, по-видимому, не питается, так как у особей, добываемых поздней осенью на зимовальных ямах, желудки обычно пустые.

Образ жизни: Имеет полупроходные (Обь, Енисей), речные (Лена, Яна, Индигирка, Колыма) и озерно-речные (Байкал, Зайсан) формы, различающиеся размерами, скоростью роста, временем созревания, плодовитостью, протяженностью миграции и другими биологическими признаками. Этот вид обладает очень высокой чувствительностью к качеству воды. Будучи придонной рыбой, осетр в поисках пищи осваивает всю площадь до предельных глубин: в Бухтарминском — 70, Усть-Каменогорском — 42 м.

Размножение: Нерестовые миграции осетра начинаются со вскрытием льда в водоемах. Поднимаясь с зимовальных ям, производители продвигаются к местам нереста. К нерестилищам приближаются при прогреве воды до 9—11°С. Нерестилища располагаются на глубине от 1 до 9 м (наиболее оптимальная 2-6 м), грунт гравийный, галечный, песчано-галечный, реже каменистый; скорость течения воды 2-4 км/ч; чистая вода с хорошим насыщением ее кислородом; оптимальная нерестовая температура 14-16°С, может происходить нерест и в диапазоне 12-18°С.

Икрометание в Иртыше в середине июня. Нерестилища осетра есть и в Черном Иртыше, в китайских пределах. Перед нерестом поднимается вверх по течению; из озер для размножения входит в реки. Нерест в первую половину лета (июнь — июль). Икру донную, клейкую, 2,4-2,9 мм в диаметре откладывает на галечные грунты в местах с быстрым течением. Плодовитость 200-800 тыс. икринок, в реках Якутии (Лена) значительно меньше, 20-150 тыс. Форма икры шарообразная или яйцевидная. Цвет икры довольно различен (от светло-серого иногда голубоватого до темно-коричневого). Одна и та же взрослая особь нерестится с интервалом от 2 до 6 лет.

Половое созревание: Половой зрелости сибирский осетр из разных водоемов достигает в разные сроки, причем самцы созревают несколько раньше самок. Самки ленских осетров созревают в 16-18 лет, самцы — в 13—15. На Оби самки осетра становятся половозрелыми в возрасте 11-18 лет, самцы — 8-12 лет.

Развитие: Продолжительность инкубации икры при температуре 11-13°С равна 7-8 суткам, а при 18-20°С — 75-90 часов. Предличинки при выклеве имеют большой желточный мешок яйцевидно-продолговатой формы. Задняя часть тела личинки окружена тонкой прозрачной каймой, плавников нет. Голова слегка пригнута к желточному мешку, небольшая. На нижней поверхности головы намечается небольшое ротовое углубление. В первые дни после выклева личинки ведут малоподвижный образ жизни, и лишь время от времени поднимаются со дна в толщу воды и затем снова опускаются на грунт. Через 5-7 дней желточный мешок рассасывается примерно на 2/3, появляются грудные плавники, личинки становятся более подвижными и начинают захватывать пищу.

В первые сутки личинки длиной около 11 мм, их средний вес 14,1 мг; на вторые сутки средняя длина 12 мм, вес — 14,9 мг; на восьмые сутки средняя длина тела достигает 18 мм, средний вес — 24,4 мг; на 14 сутки средняя длина составляет 21,5 мм, средний вес — 33,1 мг. В этом возрасте тело личинок становится более прогонистым, размеры головы становятся больше; личинки переходят на активное питание. По мере развития личинок и превращения их в мальков они распределяются по участкам придаточной системы реки со слабым течением (протоки, курьи, заливы).

Хозяйственное значение: Сибирский осетр — ценнейшая промысловая рыба водоемов Сибири. Ловят неводами и крупноячейными сетями. Численность подорвана. Вид внесен в Красную книгу МСОП.

Литература:

1. Лебедев В.Д., Спановская В.Д., Савваитова К.А., Соколов Л.И., Цепкин Е.А. Рыбы СССР. Москва, Мысль, 1969

2. Л. С. Берг. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть 1. Издание 4. Москва, 1948

4. А. С. Новиков. Рыбы реки Колымы. Издательство «Наука». Москва, 1966

5. Рыбы Казахстана: В 5-ти т./Митрофанов В. П., Дукравец Г. М., Песериди Н. Е. и др. — Алма-Ата: Наука, 1986. Т. 1. Миноговые, Осетровые, Сельдевые, Лососевые, Щуковые. — 272 с.

6. Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. Т.1. / Под ред. Ю.С. Решетникова. -М.: Наука, 2003. — 379 с.: ил.

7. Кириллов А. Ф. Промысловые рыбы Якутии. — М.: Научный мир, 2002. -194 с.

zooclub.ru

краткое описание, среда обитания, фото

Как выглядит сибирский осетр, современные рыбаки могут увидеть в магазине, на картинке или в рыбном хозяйстве, где его разводят и выращивают на продажу. В природных водоемах осетра осталось мало, поэтому ловить его запрещено законом.

Содержание материала:

Краткое описание сибирского осетра

Эта рыба живое ископаемое: её историческое прошлое уходит корнями в Палеозойскую эру. Систематика причисляет её к отряду Осетрообразные и древнейшей группе ганоидных. Семейство Осетровые довольно многочисленно, оно насчитывает 16 разновидностей, большая часть которых живёт на территории России. В их число входит и сибирский осётр.

Сибирские осетры не походят ни на одну из рыб, обитающих в пресных водоемах.

Краткое описание внешнего вида:

- Панцирный щит из костяных пластинок на голове, а вместо чешуек несколько рядов костяных жучков на веретенообразном теле.

- Вместо позвоночника упругость и форму телу придает хорда, костей нет, только хрящи.

- Голова имеет типичную тупорылую или острорылую форму.

- Окрас спины от темно-бурой до серой.

- Брюшная часть белоснежная или светло-желтая.

Из-за неумелого промысла и хозяйственной деятельности человека сибирские осетры стали исчезать.

Красная книга РФ пополнилась этим видом в конце прошлого века.

Образ и продолжительность жизни

Живут рыбы в глубине вод и употребляют в пищу донные организмы, потому у них небольшой продолговатый рот, крохотные, не очень зоркие глаза и уплощенное брюхо. У хвостового плавника почти нет нижней части, что служит приспособлением к придонному существованию.

Средняя продолжительность жизни Acipenser Baerii сравнима с человеческой и составляет более полувека. Старая рыба способна вырастать до 2 м и весить около 210 кг. Она может существовать в теплой и довольно холодной воде в широком диапазоне температур (+1…+25 °C). На рыбных фермах практикуют разведение в тёплых водоёмах, так как при недостатке О2 и тепла сильно замедляется рост.

Среда обитания рыб

Сибирский представитель осетровых обитает в речках, протекающих по просторам Сибири. Озеро Байкал населяет отдельная форма озёрного осетра, сходная с особями североамериканских Великих озёр. Всю свою жизнь Baerii проводит в пресной речной воде, из Байкала выходит на нерест в реки Селенгу и Баргузин.

В открытую акваторию моря эта рыба семейства осетровых не выходит, а на протяжении кормёжки придерживается опресненных участков речных устьев.

В зависимости от места обитания выделяют несколько территориальных подвидов сибирского осетра:

- енисейский;

- ленский;

- обский;

- байкальский.

В реке Лене Acipenser Baerii – единственный представитель осетровых, а в Енисее и Оби он живет вместе со стерлядью. Иногда на свет появляется гибридное потомство этих рыб.

Размножение и половое созревание

Гибридный молодняк сибирских осетров и стерляди колючий, за что зовется в народе «костерью». Этот подвид хоть и самый мелкий, зато икры даёт в 3 раза больше, чем его собратья.

Половое созревание сибирских осетров в природных условиях наступает примерно в 11–19 лет. В теплых водоемах рыбоводческих хозяйств эта ценная промысловая рыба созревает быстрее, в 6–7 лет.

В реках самка откладывает икру с периодичностью в 5 лет, самцы идут на нерест каждые 3 года. Для этих рыб характерно образование разновозрастных стай с одинаковым соотношением полов. Нерест проходит в конце весны или начале лета при температуре воды +12…+18 °C на песчаном или галечниковом грунте. Оптимальной глубиной для рыбы в это время является отметка в 4–8 м, а скорость течения – до 4 км/ч. В отличие от других осетровых, производители потомства питаются перед нерестом во время миграции.

Внешние характеристики икры: от темно-коричневого до чёрного цвета, с диаметром икринок около 3 мм.

Самка за один раз откладывает от десятков тысяч до нескольких миллионов икринок. Плодовитость колеблется в пределах от 5 до 30 тыс. икринок на 1 кг живого веса. Интересно, что у половозрелых особей ленских осетров в период нереста меняется окраска головы: на ней появляется белоснежный налёт. Четкость цвета и время его появления варьируются в разных рыбных хозяйствах.

Чем питается сибирский осетр

Дельтовые участки рек, соседствующие с ними мелководные заводи, богатые органикой, – любимые места обитания сибирского осетра.

Его рацион состоит из мелкого животного корма, который можно найти у дна:

- мелких ракообразных;

- рыбьих мальков;

- моллюсков;

- личинок комаров;

- поденок;

- пескарей;

- морских тараканов.

Начиная с 5-летнего возраста, представители некоторых популяций предпочитают хищный образ жизни, а взрослые особи из озера Байкал едят в основном мелкую рыбу. В большей части ареала кормёжка не прекращается в зимнее время.

Рыбный промысел

Ещё до того, как на Енисей пришли первые землепроходцы, промысел осетра местными народами был важной частью быта. Древние народы не умели использовать сети и самоловы. Ловля велась при помощи кожаного ремня с камнем вместо груза и крючком из кости. Лучшей насадкой была личинка миноги или вьюн. Хорошее место для ловли считалось там, где была коса с ямой. Здесь устанавливался чум из бересты, и остяки рыбачили летом, добывая сибирского осетра. Место ловли считалось собственным имуществом семьи и передавалось по наследству. Такой промысел сохранялся на Енисейских берегах до начала прошлого столетия, но был вытеснен сетями и самоловами.

В России особенно много красной рыбы ловили в первые десятилетия ХХ века. Промышленные уловы составляли несколько сотен тонн. Из-за загрязнения водоёмов, строительства плотин, гидростанций и водохранилищ ухудшились природные условия обитания осетровых. Катастрофическому сокращению популяции способствовали также браконьеры. В природных водоемах ловля запрещена законом, вид занесен в Красную книгу РФ и Новосибирской области.

Разведение сибирского осетра продолжается в рыбных хозяйствах по всему миру. Его главными производителями являются французы и уругвайцы. В России существуют частные и государственные рыбные фермы по разведению и выращиванию осетровых.

attuale.ru

Сибирский осетр: фото, икра, разведение

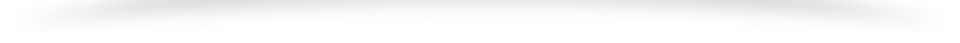

Фотография Сибирского осетра (Brandt, 1869) (илл. Lénai Tokhal)

Фотография Сибирского осетра (Brandt, 1869) (илл. Lénai Tokhal)С 1940-х годов Acipenser baerii (Brandt, 1869) привлекает к себе особое внимание, благодаря пластичности популяции; в 1950-х годов активно проводятся эксперименты с внедрением вида в различные открытые водоемы (Балтийское море) и внутриматериковые (озера). Культивирование вида началось в Советском Союзе в 1970-х годах. В это время первые особи (от родителей из реки Лены) поступили во Францию в качестве биологической модели в рамках Советско-французской научной программы. На сегодня Acipenser baerii встречается в России, странах Европы (Бельгия, Франция, Италия, Германия, Венгрия, Польша и Испания), Америке (Соединенных Штатах, Уругвае) и Азии (Китай). Вероятно, для исследовательских целей он также в незначительном количестве присутствует и в других странах. Вид является объектом гибридизации.

Внешний вид

У особей присутствует брызгальце (spiraculum) — рудиментарное дыхальце. Морда и хвостовой стебель в сечении имеют форму полуконуса. На брюшной стороне правое и левое жаберные отверстия сходятся и отделяются друг от друга узким перешейком (isthmus), в который простирается вперед наджаберная мускулатура. Рот поперечный, нижняя губа с рассечением по середине. Усики гладкие, либо слегка бахромчатые. Длина морды различная (33,3-61% от длины головы). 20-49 жаберных тычинок имеют форму веера, каждый из которых оканчивается несколькими отростками. D:30-56. A:17-33 плавниковых лучей . 10-12 спинных жучков; 32-62 боковых жучков; 7-16 (20) брюшных жучков. Жучки молодых особей остроконечные. Между рядами жучков располагаются многочисленные костные пластинки. Окраска особей чрезвычайно вариабельна: от светло-серой до темно-коричневой на спине и по бокам; от белой до желтоватой на брюшке.

Основные поставщики

По информации FAO, 2006 основными производителям Сибирского осетра являются Уругвай и Франция. Данный вид также выращивается в России, Италии, Германии, Польше, Испании, США, Китае, Бельгии и Венгрии, однако эти страны не имеют четкой идентификации культивируемых видов, а также разводят гибридов.

Ареал обитания и биология

Представители вида Acipenser baerii встречаются во всех бассейнах, от системы Обь-Иртыш до Колымы. Таким образом, осетра можно найти в Енисее, Катанге, Лене и Индигирке. Популяции также присутствуют в гидрографической системе озера Байкал. Различают три подвида: Acipenser baerii baerii из бассейна реки Обь, Acipenser baerii stenorrhynchus из Енисея и Колымы, Acipenser baerii baicalensis из озера Байкал.

Самые крупные ежегодные уловы (несколько сотен тонн) отмечали, в порядке убывания, в Оби, Енисее и Лене, в начале и середине 20-века. Сибирский осетр является пресноводной рыбой, однако мигрирует на дальние расстояния в реках. В отличие от других видов осетра, производители продолжают питаться во время миграции перед размножением. Холодные условия обитания обуславливают низкие темпы развития. В зависимости от места обитания самцы достигают половой зрелости к 10-17 годами, а самки – 12-20 годами. Взрослые особи обоих полов имеют мюллеровы каналы. Яйцевод занимает 1/3 брюшной полости и связан с мюллеровым каналом через однонаправленную створку. Данный вид принадлежит группе осетровых с числом хромосом 250.

Рыбы могут жить в диапазоне температур от 1 до 25-26 °C. Они толерантны к низкому содержанию кислорода, но в таких условиях не прибавляют в весе.

Разведение Сибирского осетра

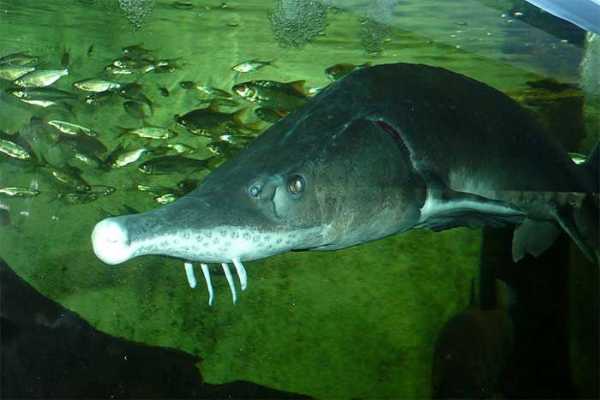

Цикл производства Сибирского осетра (Acipenser baerii)

Цикл производства Сибирского осетра (Acipenser baerii)Самцы и самки содержатся отдельно, так как из них получаются различные продукты, поставляемые на рынок. Отсутствие полового диморфизма привело к появлению нескольких способов определения пола незрелых рыб: биопсия и наблюдение, измерение концентрации плазматического 11-кетотестостерона и ультразвуковое сканирование. Эти процедуры обычно проводятся по достижении рыбой 3 летнего возраста. Затем самцы продаются, а самки выращиваются в течение нескольких лет вплоть до момента, когда они становятся половозрелыми и способными производить икру. Затем женские особи забиваются на мясо. Некоторое количество рыб оставляется для создания маточного стада и дальнейшего воспроизводства.

Маточное стадо

Сибирский осетр гонохористичный вид. Условия выращивания, в частности, температура, в рыбоводческом хозяйстве обычно более предпочтительны, чем суровая естественная среда. Поэтому половозрелого возраста рыба достигает раньше, около 6 лет для самцов и 7 лет для самок.

Уход за маточным стадом сложен, потому что самки откладывают икру не ежегодно (за редким исключением) и не синхронно. Таким образом, для отдельно взятой когорты ежегодное число зрелых самок варьирует от 35 до 63% от всей популяции. С помощью регулирования температуры воды можно получать икру продолжительный период времени с декабря по май.

Для получения половых продуктов высокого качества проводится яровизация и гормональная стимуляция особей. Используются различные типы гормонов, включая гипофизарный экстракт карпа или осетра, либо аналоги гонадотропного рилизинг гормона. Главной проблемой является определение момента введения гормона. Иными словами, необходимо выбрать физиологически готовое животное. Решение о готовности принимается на основе истории выводка, размера фолликулов в яичниках, их однородности, внешнего вида, положения герминального везикула и зрелости in vitro фолликулов.

Икринки отбираются в ходе массажа брюшка с 2-часовыми интервалами, либо (предпочтительно) путем аккуратной лапароскопии. Сшивание раны производится несколькими швами. Во время операции через рот животному подается ток воды. Масса икры обычно составляет 8-14% от живой массы самки. Икринки имеют овальную форму, коричневую и/или темно-зеленую окраску, диаметр 3,0-3,8 мм и несколько микропиле. На 1 грамм приходится 35-45 икринок.

Самцы часто продуцируют несколько десятков миллилитров спермы, которая собирается с помощью маленькой гибкой пробирки, аккуратно вводимой в генитальное отверстие. Оплодотворение выполняется техникой, совершенствующейся уже несколько десятилетий.

Выведение

Оплодотворенные икринки необходимо обработать антиадгезионным составом во избежание их скучивания и слипания. Чаще всего используется обработка водянистая глинистая суспензия, либо молоко. После промывки икра помещается в инкубатор, обычно Вейса или МакДональда.

Эмбриональное развитие занимает около 6 дней при температуре 13-14 °C. Нормально сформировавшиеся личинки могут быть легко отобраны, благодаря их положительному фототропизму.

Порядок и продолжительность различных фаз поведения личинок четко видны при температуре 17–18 °C. В данных условиях личинки начинают питаться на 9-11 день после вылупления, то есть их желточный мешок полностью рассасывается. Отличные результаты в плане выживаемости и роста дает незамедлительное внесение смесевых кормов. Корыто (200 x 50 x 40 см; длина, ширина & высота) прекрасно подходит для выращивания личинок в течение первых 4 недель; средняя масса мальков при 17–18 °C достигает 500 мг. Уровень воды в корыте составляет 15-20 см. Затем сеголеток перемещают в цилиндрические бассейны (диаметром 2 метра).

Технология производства Сибирского осетра

Сибирский осетр выращивает в различных типах систем: каналы, цилиндрические бассейны, большие пруды и садки. В России и Уругвае распространено садковое осетроводство. Также проводятся эксперименты с культивированием осетра в установках замкнутого водоснабжения.

В прудах удается добиться плотности посадки 1.5–3 кг/м2 без дополнительной подачи кислорода. С оксигенацией плотность посадки может составлять 50-80 кг/м2. Сибирский осетр может выдерживать высокие температуры (25–26 °C) при условии, что отсутствует корм и обеспечивается достаточный уровень кислорода. Осетр предпочитает тенистые места, избегает освещенных участков. Необходимо избегать роста подводных растений, в которых рыба может запутаться.

Кормление

В западной Европе обычно используются коммерческие гранулированные корма, подобные тем, которыми кормят форель. Стабильные в воде экструдированные таблетки лучше подходят для реализации пищевого поведения осетра. Количество вносимого корма в Европе редко превышает 1-1,5% от биомассы, даже меньше для крупных экземпляров. Тем не менее, в России отмечаются значения 4% корма на биомассу. При прудовом выращивании во избежание накопления осадка около зон распределения меняют места подачи корма.

Сбор

Рыба скучивается сетями, а затем вылавливается сачком (мелкого или среднего размера), либо вручную для крупных экземпляров.

Обработка

В отношении икры проводятся следующие этапы: отбор самок, выдерживание под струей воды, оглушение, потрошение, удаление яичников, охлаждение, ополаскивание, взвешивание, соление, измельчение (screening), дренирование, консервирование, маркировка и отправка на хранение. Каждый этап важен, но отбор самок является ключевым.

Заболевания и методы контроля

Отсутствуют специфические патогенные организмы, связанные с данным видом. Однако Сибирский осетр восприимчив к бактериальным инфекциям (иерсиниоз, вибриоз и миксобактериоз или флавобактериоз). Для контроля этих заболеваний доступны методы лечения и вакцины. На личиночной стадии хорошее кормление снизит риски каннибализма. Среди всех мальков присутствует небольшой процент особей с деформациями, которые приводят к невозможности питания и гибели. Происхождение этих патологий неизвестно и не является специфичным для вида.

Статистика

Статистика ненадежна, но демонстрирует тенденцию к росту производства.

Мировая аквакультура Acipenser baerii (статистика FAO)В 2003 году были неофициально была проведена оценка источников поступления продукции Сибирского осетра.

Документ без названия

| Страна | Производство мяса (тонн) | Производство пищевой икры (тонн) | Производство икринок (0) и мальков (a) |

| Китай | 3501–22002 | – | – |

| Россия | 7501 и 5003 | – | 5.106 (a) и 20.106 (0) |

| Франция | 350 | 7 | Высокий потенциал |

| Польша | 180 | – | Высокий потенциал |

| Германия | 120 | 2 | 4.106 |

| Италия | 100 | – | 350000 (0) |

| Бельгия-Нидерланды | 20 | 2 | – |

| Испания | 6 | 0.4 | 30000 (a) |

| Украина | 5 | – | – |

| Уругвай | 1 | – | 0 |

| Венгрия | 0 | – | 5.106 (0) |

| США | 0.5 | – | – |

| Всего | 17001–44002 | 12 | – |

1 — чистый вид; 2 — чистый вид и гибриды; 3 — гибриды.

Рыночный осетр сильно отличается в зависимости от страны. Рыба может продаваться живой (в Китае массой 1-2 кг), целиком, в виде филе или копченной. Существует рынок по продаже оплодотворенной икры и молоди для рыбоводческих хозяйств. Молодь также используется для рекреации (в России) и аквариумистов. В Западной и Центральной Европе цена за килограмм рыбы составляет 3-4 евро, тогда как в России и Китае – 8-11 евро.

Статус и тенденции

Международный рынок икры в 1980-х годах включал 200-300 тонн икры в год. В настоящий момент он угасает, в связи с отсутствием интереса части авиатранспортных агентств. Конкуренция между различными производителями икры вскоре возрастет.

Основные результаты

Обширное распространение вида привело к тому, что многие особи попали области, удаленные от их исконной среды обитания: Балтийское и Северное моря, бассейны рек Жиронда-Гаронна-Дордонь во Франции и Рио Негро в Уругвае. Интересно, что, не смотря на активное зарыбление некоторых частей Балтийского моря в 1960-х годах, Сибирский осетр не основал здесь устойчивую популяцию. Это связано с развитым рыболовством.

Строительство дамб, сверхнормативный вылов рыбы и загрязнение среды являются основными лимитирующими факторами, влияющими на рост численности популяции осетра. В глобальном масштабе большинство видов осетра находятся под угрозой исчезновения, и Сибирский осетр не исключение.

——

www.fao.org/fishery/culturedspecies/Acipenser_baerii/en

aquavitro.org

Осетр сибирский. Где обитает, как выглядит и образ жизни

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Рыбы костные (Osteichthyes).

Отряд: Осетрообразные (Acipenseriformes).

Семейство: Осетровые (Acipenseridae).

Род: Осетры (Acipenser).

Вид: Осетр сибирский (Acipenser baerii). Подвиды: западносибирский (baerii), байкальский (baicalensis).

Где живет

Сибирский осетр обитает в круп ных реках, несущих воды в море Лаптевых, Карское и Восточно-Сибирское моря, а также в озере Байкал. Большинство осетров живут на территории России, но по некоторым притокам они заходят в Монголию, Казахстан, а до 1950 г. встречались даже в Китае. Западносибирский подвид сибирского осетра обитает в сибирских реках — от Оби и до Колымы. Байкальский подвид встречается в акватории озера Байкал, а также во впадающих в него реках — Селенге, Баргузине и Верхней Ангаре. Иногда рыбы мигрируют из озер в реки, а в некоторых случаях ведут оседлый образ жизни.

Внешние признаки

Сибирский осетр — это довольно крупная рыба. В прежние времена особи массой около 100 кг никого не удивляли своими размерами, нередко попадалась и рыба до 200 кг. Сегодня вес сибирских осетров колеблется в пределах 8–30 кг, а максимальная длина достигает 3 м. Эти великаны уступают в размерах разве что своим ближайшим родственницам — белугам. Интересно, что тело осетра совершенно не покрыто чешуей. Вместо нее представители этого вида имеют пять рядов костных жучек: хорошо выраженных, крупных — спинных, ромбовидных — боковых и уплощенных — брюшных. v В зависимости от формы морды сибирские осетры бывают тупорылыми и острорылыми. Если внимательно присмотреться к этим рыбам, то они покажутся настоящей загадкой природы, произведением искусства. На голове заметны глаза и две пары усиков.

При этом рот у них находится на нижней стороне тела и отлично приспособлен для питания донными беспозвоночными. Осетровые — это костно-хрящевые рыбы, которые совмещают в себе признаки как более древних по своему происхождению хрящевых рыб, так и современных — костных. Однако, с точки зрения систематики, это все же костные рыбы.

Образ жизни

Взрослые самцы приступают к размножению не раньше девятилетнего возраста, а самки — в 10–12 лет. Да, им приходится довольно долго выждать, прежде чем продлить свой род. При этом осетры растут очень медленно. Самцы уходят на нерест один раз в три года, а самки — всего лишь один раз в пять лет. Сибирские осетры никогда не выплывают в открытое море и предпочитают оставаться в прес ной воде. Рыбы, готовые к нересту, отправляются в путешествие вверх по течению, а те особи, которые живут в озерах, выходят в реки или не покидают озер. Осетры могут преодолевать до 100 км пути к нерестилищам. В верховьях рек рыбы находят места с быстрым течением и крупнозернистым песчаным грунтом, где самка откладывает от 20 000 до 800 000 икринок. Осетры не любят солнечного света, поэтому редко поднимаются на глубину меньше, чем 1,5 м.v Эти рыбы питаются донными беспозвоночными: моллюсками, ракообразными и лишь изредка — мелкой рыбой. Сибирские осетры живут 60–80 лет.

Осетры были и остаются ценнейшей промысловой рыбой как из-за особенно нежного вкуса мяса, так и из-за черной икры. Интересно, что вкусовые качества осетровой икры повышаются по мере взросления рыбы. Среди знатоков особенно ценится золотистая икра «империал», которую добывают из осетров, доживших не менее чем до 80 лет. Самая дорогая черная икра в мире — это икра белого осетра, она продается по цене 25 000 дол ларов за 1 кг.

В Красной книге

Сибирский осетр — один из наиболее ценных промысловых видов рыб. Его добывали в России со времен глубокой древности. Со становлением СССР ловля приобрела промышленные масштабы и за 70 лет общая численность вида сократилась почти на 80 %. На берегах Оби, где обитает самая многочисленная популяция, этот показатель еще выше. Сибирский осетр достигает половой зрелости к 10-летнему возрасту. В этот период мальков и взрослеющих рыб подстерегает множество опасностей, поэтому восстановление численности не наблюдается даже после значительного уменьшения вылова. В 1960–70-х гг. XX в. байкальских сибирских осетров пытались выпустить в некоторые водоемы европейской части России — в Финский залив и Ладожское озеро, но старания были безуспешны.

Загрязнение вод тяжелыми металлами также сказывается отрицательно, особенно на самках. А гидроэлектростанции порой становятся непреодолимыми преградами к местам нереста. Сегодня многие виды семейства раз водят в специальных рыбных хозяйствах. Не стал исключением и сибирский осетр.

Изображение осетра на двери дома в Сибири

web-zoopark.ru

Сибирский осетр — Байкал

Acipenser baerii Brandt, 1869

Семейство Осетровые — Acipenseridae

Категория и статус. Категория 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Краткое описание. Форма тела удлиненная, веретеновидная. Окраска от светло-песчаной до грязно-коричневой с серым оттенком. Спинная часть по сравнению с боками более темная. Брюхо светлое, уплощенное. Рыло удлиненное. Длина рыла составляет от 33,3 до 40,3 % длины головы. Рот нижний, дугообразно изогнут, с бахромчатыми усиками. Нижняя губа имеет хорошо выраженный разрыв. Верхняя лопасть хвостового плавника заострена и заметно длиннее нижней. Спинной, брюшные и анальный плавники расположены ближе к хвостовой части тела. Передняя часть спинного плавника находится за брюшными плавниками [5-6].

Места обитания и биология. Обладает относительно невысоким темпом роста. В бассейне Байкала и Ангары осетр к 10 годам достигает длины 700-750 мм и массы около 1,5-2 кг, к 20 годам — 1250 мм и 12,5 кг. Самцы созревают в возрасте 15 лет, самки — 18-20 лет. Плодовитость 200-800 тыс. икринок [1]. Особи из Лены к 5 годам достигают длины 30-40 см и массы 200-250 г. Половой зрелости достигает в возрасте 16-18 лет при длине 70 см и массе 1,5-2 кг. Плодовитость составляет 20-400 тыс. икринок [3,4]. Нерест с периодичностью 3-4 года в конце июня — первой половине июля на галечно-песчаных грунтах с глубинами до 6-8 м при температуре воды 9-15°С и выше. Размножается на участках с каменисто-галечным или крупнозернистым песчаным грунтом [1, 3, 4]. Основу питания сибирского осетра в Ангаре составляют личинки амфибиотических насекомых — хирономид, поденок, веснянок и ручейников, а также непромысловые виды рыб — каменная и песчаная широколобки, сибирский голец, щиповка, гольян, пескарь и молодь окуня. В бассейне Лены основу рациона составляют личинки амфибиотических насекомых, сибирский и пестроногий подкаменщики [7].

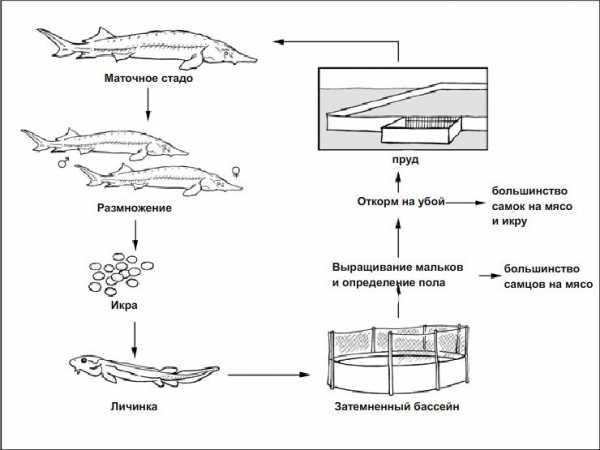

Распространение. В бассейне Байкала основным местом обитания является предустьевое пространство р. Селенга и прилегающие участки. В пределах Иркутской области регулярно отмечаются случаи поимки единичных мигрирующих неполовозрелых особей в районах Малого Моря, Слюдянки, Бол. Котов. До строительства каскада гидроэлектростанций на Ангаре основные местообитания осетра были приурочены к среднему и нижнему течению — от устья р. Ока вниз до Енисея. В незначительном количестве встречался вверх по реке до устья р. Белая. В сформировавшемся Братском водохранилище образовал ряд озерно-речных популяций, одна из которых была приурочена к участку Свирск-Усть-Уда и размножалась в р. Белая. С 1994 года сведения о поимке молоди и производителей осетра на верхнем участке Братского водохранилища отсутствуют. В бассейне Лены обитает в основном течении ниже пос. Жигалово; нижнем и среднем течении рек Витим, Олекма и Чара. В Витиме отмечается до Парамского порога. Реки Северного Ледовитого океана от Оби до Колымы [2]. Охраняются все популяции.

Численность. В конце XIX века уловы осетра на Ангаре достигали 370 ц в год. С 1938 по 1946 гг. товарный вылов колебался от 17 до 278 ц в год и в среднем составлял 72 ц. В последующие годы вылов не превышал нескольких центнеров. После формирования Братского водохранилища единичные производители для рыбоводных целей отлавливались в р. Белая. В последние годы в Братском водохранилище не отмечается. Поимка отдельных половозрелых особей известна из рек Ока, Уда, Бирюса. Численность ленских популяций осетра в настоящее время неизвестна, опросные данные свидетельствуют о сильном ее снижении [7].

Лимитирующие факторы. В бассейне Ангары — трансформация большей части мест обитания в результате образования водохранилищ и браконьерство. В бассейне Лены — браконьерство, интенсивное судоходство и загрязнение русел рек отходами золотодобычи и нефтепродуктами. [7]

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу России. Для сохранения популяций в бассейнах Ангары и Лены необходима разработка биотехники искусственного разведения и создание маточных стад производителей на базе рыбоводных хозяйств с целью получения икры, подращивания молоди и последующего выпуска в водоемы. Необходим жесткий контроль за выловом осетра. Целесообразно в местах обитания осетра установить полный запрет лова рыбы. Криоконсервация геномов.

Источники информации: 1 — Афанасьев, Матвеев, 2006; 2 — Дря-гин, 1948; 3 — Карантонис и др. 1958; 4 — Кириллов, 1948; 5 — Соколов, 1958; 6- Рубан, Соколов, 1998; 7-данные составителей.

Составители: А.Н. Матвеев, В.П. Самусенок, А.И. Вокин.

Художник: Д.В. Кузнецова.

baikalru.ru

Сибирский осётр | Описания и фото животных

Сибирский осётр, обский подвид (Acipenser baerii baerii) и байкальский подвид (Acipenser baerii baicalensis) занесены в Красную книгу России

Сибирский осётр (Acipenser baerii) занесён в Красную книгу МСОП в статусе «вымирающий вид»

Сибирский осётр распространен в бассейнах рек от Оби до Колымы. Встречается он также в больших сибирских озерах (Байкал и Зайсан), причем живет в них постоянно, не выходя в море. Характерные особенности сибирского осетра: короткое рыло, имеющее форму закругленного треугольника и усики без бахромы. Этот вид достигает веса 200 кг при длине тела до 2 метров. Растут эти рыбы очень медленно: самки достигают половой зрелости в 17-18 лет (самцы — раньше: в 11-14 лет), зато живут долго – до 60 лет. Созревшие особи, живущие в реках, перед нерестом поднимаются вверх по течению, а обитатели озер входят в реки. Самки откладывают от 20 до 800 тысяч черных икринок диаметром от 2,4 до 2,9 сантиметра. Нерестится сибирский осетр не ежегодно: самцы 1 раз в три года, самки – раз в пять лет. Икру они откладывают на галечниковом грунте, молодь может держаться в реках до 5 лет и более лет. Питается сибирский осетр личинками поденок, ручейников, комаров, мошек, изредка циклопами, а также червями, бокоплавами, моллюсками, молодью и икрой рыб. Вследствие вылова значительного количества рыб, не достигших половой зрелости, и браконьерства численность сибирского осетра в настоящее время резко сократилась.

Подвиды

- Обский осетр (Acipenser baerii baerii)

- Байкальский осетр (Acipenser baerii baicalensis)

- Якутский осётр (Acipenser baeri chatys)

- Длиннорылый сибирский осетр, или хатыс (Acipenser baeri stenorrhynchus)

Читайте также:

zoogalaktika.ru

Сибирский осетр

- Подробности

Просмотров: 1365

Сибирский осетр Acipenser baerii Brandt, 1869, (Acipenseriformes,

Acipenseridae). Широко распространен во всех крупных реках Сибири – от р. Оби

на западе до р. Колымы на востоке.

Сибирский осетр, имеющий наиболее широкую среди других осетровых об-

ласть распространения, удаленную от исторического центра ареала этой группы

видов, обладает комплексом специфических адаптаций, включающим особен-

ность структуры вида: повышенную по сравнению с другими видами осетровых

эврифагию, эвритермность; более высокий уровень энергетических запасов; вы-

сокую лабильность соотношения соматического роста и генеративного обмена и,

соответственно, темпа роста, размеров, возраста созревания и плодовитости, а

также соотношения продолжительности жизни самцов и самок в зависимости от

обеспеченности пищей; более эффективное расходование желтка в эмбриональ-

ном и постэмбриональном периодах развития; ускоренное постэмбриональное

развитие с практически полным отсутствием периода питания в толще воды. Эти

адаптации позволили виду освоить не только бореальные, но и арктические водо-

емы.

Темп роста осетра на протяжении жизни не постоянен. Наиболее высок он в

первые годы жизни (Курбатский и др., 2009). Несмотря на продолжительный

перерыв в питании (до полугода) осётр относится к наиболее быстро растущим и

самым крупным рыбам на Енисее. Известен достоверный случай поимки в дельте

в 1960-х годах осетра массой 124 кг (остальные параметры рыбы не были

определены). А.В. Подлесный отмечает поимку в дельте осетра массой 101 кг в

возрасте 65 лет (1958). В декабре 2004 г. в дельте добыта самка осетра массой 90

кг в возрасте 81 год, с абсолютной длиной 2,24 м.

У осетров наблюдаются значительные колебания размеров рыб в пределах

одного возраста, принадлежащих одному поколению. Рыбы в возрасте 6+ лет

могут иметь абсолютную длину от 52 до 76 см, массу от 0.5 до 1.9 кг, в 22+ —

соответственно 0,91-1,5 м и 3,8-16 кг (Подлесный, 1955). Растут поколения

енисейского осетра, народившиеся в разные годы, по-разному. Так, рыбы в

возрасте 16+ лет в 1947 г. имели массу (в среднем) 4,7 кг, в 1960 – 3,3, в 1964 –

2,3, в 2000 г. – 3,5, в возрасте 20+ лет — соответственно 6,3, 6,0, 5,4 и 4,9, в 25+ лет

– 8,2; 9,0; 7,2 и 7,1, в возрасте 35+ лет – 11,1; 18,1; 12,6 и 14,0 кг (Михалев, 1967).

По фондовым материалам ФГБНУ «НИИЭРВ» сибирский осётр из р.

Ангары в возрасте 7+ лет достигал массы 3,3 кг (23 экз.), в 20+ лет – 11,0 (2 экз.),

в 33+ лет – 11,3 кг (1 экз.). В р. Пясине он растёт ещё медленнее: в 8+ лет – 0,4 (5

экз.), в 12+ лет – 0,9 (4 экз.), в 33+ лет – 14,0 кг (1 экз.). Осётр из р. Хатанги в

возрасте 7+ лет достигал массы 0,6 (2), в 30+ лет – 17,2 кг (1) (Лукъянчиков,

1967). К сожалению, по небольшому количеству материала сложно судить о росте

сибирского осетра из разных водных объектов Центральной Сибири. Очевидно,

что чем севернее находится водоём и чем короче вегетационный период, тем

медленнее осётр растёт.

Промышленный лов осетра начался с развитием пароходного сообщения на

Енисее – в конце 19-го века, когда вывоз его из низовьев достиг 75-150 т (в пере-

счёте на сырец). Наиболее интенсивная эксплуатация его промысловых запасов

началась в 1930-х годах, во время освоения Арктики. После максимума добычи

(504 т — в 1934 г.), уловы начали падать, и даже в 1942-1945 годы, когда в низо-

вьях было занято ловом рыбы более 6 тыс. человек, они не превысили 200 т. С

1947 г. по 1953 г. на Енисее действовал первый запрет лова осетра. Высокий уро-

вень добычи осетра, наблюдаемый в 1955-1959 гг., обусловлен, в основном, по-

вышением технических возможностей (моторы, капроновые сети, а также хоро-

шие заработки и повышение квалификации рыбаков), а не накоплением промыс-

ловых запасов за слишком короткий срок действия запрета. Вводимые с 1960 г.

жёсткие ограничения объёмов лова не дали желаемого результата, и с 1971 г. вве-

дён новый запрет «до восстановления запасов». Положительные результаты этого

запрета начали сказываться к 1985 г. (увеличение значений основных показателей

состояния популяции: её численности, доли созревающих самок и др.), но возрас-

тающее несанкционированное изъятие осетра, особенно в реке, не замедлило про-

явиться. С 1988 г. по настоящее время понижается эффективность лова, доля са-

мок, готовых к нересту. С 1998 г. введён третий запрет промыслового лова осетра

на Енисее (Заделёнов, Михалев, 2006).

149

Нерестилища енисейской популяции сибирского осетра находятся на участ-

ке реки от устья Курейки до с. Атаманово (845-2324 км от устья), лучшими счи-

таются на участке Ворогово — Сумароково (1509-1630 км от устья), примыкающие

к устью р. П. Тунгуски. Подъём длится практически всё лето, после зимовки на

«ямах» осётр нерестует в июне-июле на плотных грунтах при температуре от 8,5 оС и выше (до 24 оС) (Подлесный, 1955).

Сибирский осетр размножается на песчано-галечниковых и галечниковых

грунтах на глубине 4-8 м при скорости течения 2-4 км/ч.

Относительная численность поколений («урожайность») сибирского осетра

р. Енисея зависит от множества причин (например, от количества пришедших на

нерест производителей, их плодовитости, масштаба несанкционированного лова

на нерестилищах и т.п.), в том числе и от условий, при которых протекает нерест,

развития икры и первых дней и недель жизни народившегося потомства.

Выяснено, что урожайность поколений зависит от уровней воды в период нереста

и после него. К оптимуму близки средние значения уровней. Наиболее сильное

влияние имеет уровень в июне (корреляционное отношение к относительной

численности поколений равно 0,7), сентябре (0,6) и октябре (0,6), ниже – в мае,

июле и августе (соответственно 0,5; 0,46 и 0,4) (Михалев, 1967).

В ихтиологии принято подразделение ихтиофауны Енисея на жилых и по-

лупроходных рыб. Считается, что для первых места нагула находятся в непосред-

ственной близости от мест размножения (нереста), для вторых данные районы

расположены на значительном расстоянии (до 1000–1700 км). А.В. Подлесным

(1955) предложена схема миграций, построенная на определенной аналогии с

волжской ихтиофауной, применительно к ряду видов она выглядит следующим

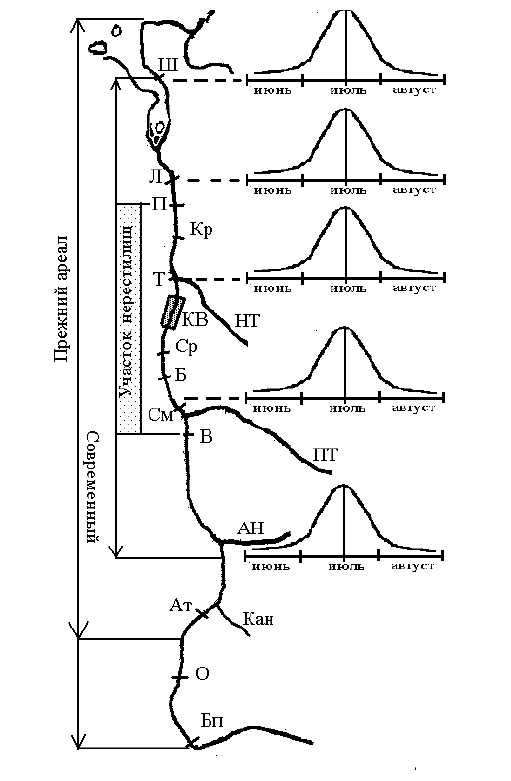

образом (рис. 4.1).

Однако дальнейшие исследования показали, что для полупроходных рыб

характерно наличие популяционных континуумов и указанная схема оказывается

верной только для некоторых субпопуляций конкретных видов или только для

определенных возрастных классов субпопуляций (Рубан, 1999; Заделенов,

Гайденок, 2006 и др.).

Рисунок 4.1. Ареалы представителей полупроходной енисейской ихтиофауны

Рисунок 4.1. Ареалы представителей полупроходной енисейской ихтиофауны

Особенности популяционного континуума в плане нерестовых миграций

сибирского осетра. Классической структурой популяции являются две формы —

полупроходная и жилая (Подлесный, 1955, 1958). Основу численности осетра в

бассейне составляет полупроходная форма (80%), являвшаяся основным объектом

промысла. Ее ареал включает среднее и нижнее течение р. Енисея (от устья р. П.

Тунгуски), дельту и эстуарий. Жизненный цикл представителей полупроходной

формы осетра в соответствии с А.В. Подлесным следующий: после выклева

молодь в течение 3-13 лет находится в р. Енисее и затем скатывается в дельту и

губу, где достигает половой зрелости к 20 годам и после этого начинает

совершать ротации от мест нагула к местам нереста с периодом, минимальная

величина которого составляет 4 года.

Жизненный цикл представителей жилой формы отличается только

отсутствием миграций «дельта — нерестилища». В качестве границ ареала жилой

формы А.В. Подлесный (1955) указывает Большой Порог и Игарку и показывает

перекрытие ареалов обеих форм осетра в местах нерестилищ, которые в период естественного стока р. Енисея были локализованы от г. Енисейска (58о N) до г.

Игарки (67о N). Дополнительным аргументом в пользу северной границы жилой

формы по А.В. Подлесному является тот факт, что в Енисее после впадения р.

Курейки резко сокращается количество молоди осетра, которая в связи с

особенностями жизненного цикла полупроходной формы скатывается в дельту и

губу.

Следующий шаг на пути исследования енисейского осетра сделал Г.И.

Рубан, который по аналогии со структурой популяций ленского и индигирского

осетров и результатов собственных натурных работ предложил концепцию о

существовании в бассейне р. Енисея популяционного континуума осетра (1999).

Сформулированные им выводы не противоречат классической концепции о двух

форм осетра в Енисее — жилой и полупроходной (рис. 4.2).

Просуммировав информацию по добыче и возрастному составу уловов

осетра на отрезках «Дельта – Карасино» и «Ворогово — Комса» в середине

прошлого столетия, получено интегральные распределения по вышеуказанным

характеристикам для нижнего и верхнего участков р. Енисея, которые по

статистическим критериям не отличаются друг от друга. Это подтверждает

наличие полупроходной и жилой форм осетра, выделяемых енисейскими

ихтиологами, и верховой и низовой популяций Г.И. Рубана.

Рисунок 4.2. Схема локализации форм осетра в р. Енисее

Примечание: П

при Пжл – проходная и жилая формы по Подлесному; Р

нз–низовая и верховая популяции по Рубану

и Рвр

В то же время вышеизложенная схема миграций и структуризация имеет

определенные противоречия с действительностью. Первое, совершенно

отсутствуют сведения по промыслу на участке «Верещагино – Костино», где, судя

по опросным данным, также находятся нерестилища. Второе, в крупных притоках

Енисея — Ангаре, Подкаменной и Нижней Тунгусках, а также и в самом Енисее

существуют локальные популяции жилой формы осетра (Вотинов Н.П. и др. 1975;

Дрягин, 1949; Заделёнов, 2002а; Макаренко, 1902; Подлесный, 1955). А.А.

Макаренко (1902) первым из енисейских ихтиологов высказал предположение о

существовании в р. Ангаре осетра, отличающегося от енисейского по внешним

признакам. Н.А. Остроумов (Остроумов, 1937) приводит сведения о

существовании в р. Н. Тунгуске обособленного стада осетра. Н.П. Вотинов

(Вотинов Н.П. и др. 1975), ссылаясь на Ю.В. Михалева, говорит о существовании

в районе «Ворогово — о. Комса» местного стада осетра. По сообщению С.М. Чупрова в р. П. Тунгуске по долготе 100о имеется стадо осетра. В левобережном притоке Енисея — Большой Хете по широте 67о, также имеется осетр. Третьим и

самым крупным противоречием является том факт, что ход осетра является

довольно странным явлением: в нижнем и среднем течении Енисея сроки «хода»

(или, точнее, активности) совпадают между собой и приходятся на середину и

вторую половину июля (рис. 4.3).

Особенности хода осетра по словам Ю.В Михалева, занимающегося

исследованием осетра на протяжении почти 50 лет, отличаются от хода сиговых

мене яркой выраженностью — «более сглаженный».

Опрос населения в низовьях р. Енисея дал сведения об одной, июльской

волне хода. И как уже сказано выше, пик, приходящийся как в нижнем, так и в

среднем течение на середину июля, наблюдается на всем протяжении от

Левинских песков (Дудинка) до Лесосибирска (пункты наблюдения: Левинские

пески, Полой, Туруханск, Верещагино, Ворогово, Лесосибирск). Если бы была

нерестовая миграция, подобная таковой у сиговых рыб, то должно было быть и

расхождение в сроках при движении осетра от дельты до Ворогово.

Однако этого явно не наблюдается. Более того, подобная активность осетра

наблюдается в это же время и в Енисейском заливе, когда он достигает бухты

Широкой (Южная), и где он никогда не нерестился.

В соответствии с приведенными фактами наиболее логичным объяснением сложившемуся комплексу обстоятельств может служить развитие идеи популяционного континуума осетра, в котором уже насчитывается не две, а более

популяций.

Приведем принципы их выделения. Для этих целей воспользуемся методом аналогии, который, «хотя и не является методом доказательства, зато служит

инструментом понимания и анализа». В расположении нерестилищ осетра и других полупроходных видов рыб Енисея имеется определенная общность. Для полупроходных сиговых и корюшки существуют районы верхних и нижних нерестилищ (Пирожников, 1949; Подлесный, 1958).

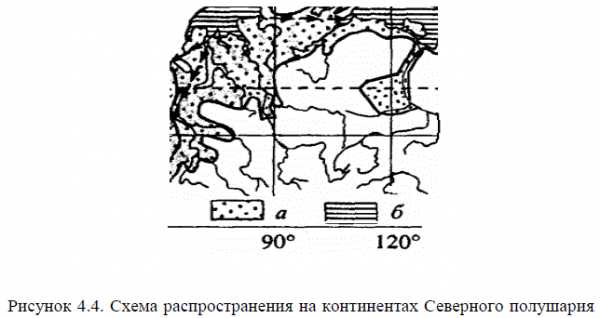

Районы верхних нерестилищ расположены на участке «Ворогово-Бахта», нижние нерестилища локализованы на участке «Нижняя Тунгуска — Хантайка». Очевидно, причиной рассматриваемой дивергенции участков нерестилищ явилось геологическое прошлое р. Енисея (рис. 4.4).

В соответствии с геохронологией серии «регрессии-трансгрессии» лучшим критерием дифференциации группировок популяционного континуума осетра яв- ляется геологический возраст того участка, где они локализованы (Данилов и др., 2000; English, 1957-58). Согласно (Сакс, 1952) между геологическим возрастом и участком течения имеется соответствие: верхнее течение и верхний плес среднего до р. Сургутиха — «санчуговский», возраст более 200 тыс. лет; участок «р. Сургу- тиха — Нижняя Тунгуска» — «каргинский», возраст 25-35 тыс. лет; участок «Ниж- няя Тунгуска — Губа» — голоценовый, возраст 7,5 тыс. лет.

В связи с этим, можно дифференцировать также и стада енисейского осетра придаточной системы Енисея: рек Нижней Тунгуски, Подкаменной Тунгуски, Ка- на, Ангары – «санчуговские», верховий Б. Хеты – голоценовое (рис. 4.5).

Таким образом, полупроходная форма осетра существует в виде низовой енисейской, выделенной Г.И. Рубаном. Места ее нереста локализуются по принципу экономии энергии – в районе «Потапово – Туруханск». Локализация нерестилищ других популяций континуума определяется по тому же принципу.

Границы межу популяциями показаны на рисунке 4.5 и выделены на основе

геологической истории.

Рисунок 4.3. Уловы осетра в бассейне р. Енисея в период открытой воды Бп – Большой Порого, О – Означенная, Ат – Атаманово, АН – р. Ангара, В – Ворогово, См – Сумароково, ПТ – р. Подкаменная Тунгуска, НТ — р. Нижняя Тунгуска Б – Бахта, Ср – Сугрутиха, КВ – Костино – Верещагино, Т – Туруханск, Кр – Карасино, П – Потапово, Л — Левинские пески, Ш — м. Шайтанский

Рисунок 4.4. Схема распространения на континентах Северного полушария

морских и солоноватоводных бассейнов в плиоценовую трансгрессию

Арктического океана (Данилов и др., 2000; English, 1957-58)

а – подпрудные бассейны; б – эстуарная Арктическая провинция

Рисунок 4.5. Популяционная структура и локализация континуума осетра

В целом, рассмотренная выше процедура структуризации популяций

енисейского осетра представляет собой дальнейшее развитие идей енисейских

ихтиологов (В.Л. Исаченко, А.В. Подлесного, Ю.В. Михалева), с одной стороны,

и Г.И. Рубана, с другой. В дополнении к номенклатуре популяций (рис. 4.5)

следует отметить тот факт, что верховая санчуговская популяция р. Енисея в

прежние времена в силу значительной протяженности участка распадалась на ряд

местных стад.

Главная – Сибирская рыба

Аквакультура в Сибири

Технологии сохранения редких видов рыб

Омуль

Муксун

Хариус

sibir.arktikfish.com